Die Überarbeitung von DIN 1076 ist beinahe abgeschlossen, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Mit der Neuauflage der Norm ist die Grundlage geschaffen, um die darauf aufbauenden Regelwerke und Richtlinien zur Bauwerksprüfung z. B. die ASB-ING und RI-EBW-Prüf, die parallel dazu fortgeschrieben werden, auch zu finalisieren.

Bauwerksprüfung

Start » Ingenieurwesen » Bauwerksprüfung

Neue Regelwerke für die Bauwerksprüfung nach DIN 1076

Neue Regelwerke für die Bauwerksprüfung nach DIN 1076

Aktueller Stand der Überarbeitungen

Aktueller Stand der Überarbeitungen

Es wurde viel spekuliert über die Neuausgabe der DIN 1076. Werden wir künftig Bauwerke nur noch digital prüfen? Brauchen wir noch Bauwerksprüfer oder werden sie durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt. Das war auf der einen Seite zu hören, während auf der anderen Seite auch die Meinung im Raum stand: „Wir brauchen keine neue DIN 1076, die alte Ausgabe von 1999 passt perfekt! Natürliche Intelligenz ist für die Bauwerksprüfung ausreichend.“

Es wurde viel spekuliert über die Neuausgabe der DIN 1076. Werden wir künftig Bauwerke nur noch digital prüfen? Brauchen wir noch Bauwerksprüfer oder werden sie durch Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt. Das war auf der einen Seite zu hören, während auf der anderen Seite auch die Meinung im Raum stand: „Wir brauchen keine neue DIN 1076, die alte Ausgabe von 1999 passt perfekt! Natürliche Intelligenz ist für die Bauwerksprüfung ausreichend.“

Die Überarbeitung von DIN 1076 ist beinahe abgeschlossen, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Mit der Neuauflage der Norm ist die Grundlage geschaffen, um die darauf aufbauenden Regelwerke und Richtlinien zur Bauwerksprüfung z. B. die ASB-ING und RI-EBW-Prüf, die parallel dazu fortgeschrieben werden, auch zu finalisieren.

In diesem Beitrag soll ein Überblick zur überarbeiteten DIN 1076 gegeben und über den aktuellen Stand der nachgelagerten Regelwerke berichtet werden.

Warum sich ein Login für Kammermitglieder lohnt:

Ihre Login-Daten verwaltet die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.

DIN 1076 Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen – Überwachung und Prüfung

Im Beitrag „Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Aktueller Stand der Überarbeitung der Norm“ aus 2023 [1] wurde über den damaligen Stand der Bearbeitung der Norm berichtet.

Verantwortlich für sämtliche mit Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Straßen und Wegen zusammenhängenden Aufgaben und Pflichten – somit auch die Bauwerksprüfung – ist der Straßenbaulastträger. Die Trägerschaft der Straßenbaulast ist in den verschiedenen Straßengesetzen des Bundes und der Länder geregelt und liegt konkret für die Bundesfernstraßen beim Bund. Dieser hat die Aufgaben der Straßenbaulast für die Autobahnen auf die Autobahn GmbH des Bundes übertragen. Für die Bundesstraßen ist die Baulast per Grundgesetz den Bundesländern übertragen. Einige Bundesländer haben ihre Bundesstraßen ganz oder teilweise zurück an den Bund und damit ebenfalls an die Autobahn GmbH des Bundes übertragen. Für die Straßenbaulast der Landesstraßen sind die Bundesländer, für die der Kreisstraßen die Landkreise und Kreisfreien Städte und für die der Gemeindestraßen und öffentlichen Feld- und Waldwege die Gemeinden bzw. Kommunen zuständig [1]. Für Kreuzungen von Verkehrswegen ist der Begriff der Unterhaltungslast für die Kreuzungsanlage insgesamt und die einzelnen Bauteile in den jeweiligen Gesetzen und Kreuzungsrichtlinien geregelt. Die Unterhaltungslast umfasst dabei auch die Verpflichtung zur Durchführung der Bauwerksprüfung.

Für die zuständigen Baulastträger stellt die Bauwerkssicherheit eine Herausforderung dar, wie der Einsturz der Carolabrücke in Dresden eindringlich gezeigt hat. Über die Verantwortung, Haftung und Vergütung der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 erschienen im Jahr 2021 im Deutschen Ingenieurblatt drei Beiträge, die diese Aufgaben ausführlich und umfassend beschreiben [2].

Die jahrzehntelange Anwendung von DIN 1076 als Rahmen für die Bauwerksprüfung führte zur Entwicklung von weiteren, nachgelagerten Regelwerken, z. B. ASB-ING [3] und RI-EBW-Prüf [4], um die Regelungen in der Praxis zu einer einheitlichen Umsetzung und Handhabung zu bringen. In diesen Regelwerken wird DIN 1076 konkretisiert und sind weitere Begriffe definiert, die einer normativen Regelung bedürfen. Darüber hinaus sollen die digitalen Methoden für die Überwachung und Prüfung intensiver genutzt werden, was letztlich zur Überarbeitung von DIN 1076 führte.

Gegenüber dem Zwischenbericht [1] ergeben sich in der jetzigen Fassung von DIN 1076 doch einige Änderungen.

Begriffe

Neu gefasst wurde die Definition des Begriffs Ingenieurbauwerk. Dieser Begriff wurde in der alten Version von DIN 1076 durch eine Aufzählung von beispielhaften Bauwerksarten beschrieben. In der Überarbeitung wurde hier herausgestellt, dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen einer Straße und einer baulichen Anlage bestehen muss, damit diese zum Ingenieurbauwerk wird.

Bei der Definition der Brücken ergeben sich geringe inhaltlichen Änderungen (z. B. Grünbrücken) und es wird klargestellt, dass Widerlager jeglicher Bauart (z. B. aus bewehrten Erdkörpern oder aus Gabionen) Bestandteil der Brücke und damit entsprechend zu prüfen sind.

Bei den Stützbauwerken ist künftig die Stützfunktion und die Höhendifferenz zwischen unten- und obenliegendem Gelände von mindestens 1,50 m maßgebend für die Zuordnung zu den Ingenieurbauwerken.

Unter dem Begriff „Schutzbauwerk“ werden künftig Lärmschutz-, Wind-, Blend- und Irritationsschutzwände sowie Überflughilfen erfasst, sofern die größte Höhendifferenz zwischen Geländeoberkante und Oberkante Wandkonstruktion mindestens 2,0 m (sichtbare Höhe) beträgt.

Bei den übrigen Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 gibt es nur redaktionelle Änderungen, ebenso bei den Sonstigen Ingenieurbauwerken.

Bei den Anderen Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 wird klargestellt, dass Hang- oder Felssicherungen zum Schutz vor alpinen Gefahren, z. B. Vernetzungen, Vernagelungen usw., keine Ingenieurbauwerke nach dieser Norm sind und nach anderen Regelwerken erfasst und geprüft werden müssen.

Dies gilt ebenso für Entwässerungsanlagen, z. B. Erdbecken, Kanäle oder Anlagen, für die kein Einzelstandsicherheitsnachweis erforderlich ist. Allerdings können die Bauwerke nach dieser Norm geprüft werden.

Darüber hinaus werden die „handnahe Prüfung“ und weitere wichtige Begriffe, wie z. B. digitaler Zwilling, Bauwerksmonitoring und bildgebende Verfahren, definiert.

Vollkommen neu ist der Begriff „Referenzinformationen“. Darunter werden detaillierte Eigenschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. nach Fertigstellung) für spätere Vergleichsbetrachtungen im Rahmen der Bauwerkserhaltung verstanden; dies ermöglicht beispielsweise die zeitliche Einordnung der Schadensentstehung (z. B. Aufnahmen von den Betonoberflächen der Bauwerke, Ermittlung von Eigenfrequenzen).

Es erfolgt auch eine Definition der objektbezogene Schadensanalyse (OSA), die ein formalisiertes Verfahren für Untersuchungen beschreibt, deren Anwendung im Leitfaden „Objektbezogene Schadensanalyse“ der RI-ERH-ING [5] beschrieben wird, aber über die eigentliche Bauwerksprüfung hinausgeht.

Unterlagen für Bauwerksprüfung und -überwachung

Neben den bisher bereits üblichen Unterlagen für die Bauwerksprüfung und -überwachung enthält die überarbeitete Fassung von DIN 1076 erstmals eine inhaltliche Definition der Begriffe „Prüfhandbuch“ und „Prüfanweisung“, die bisher im Rahmen des nachgeordneten Regelwerkes enthalten waren.

Ein Prüfhandbuch fasst bauwerksspezifische Festlegungen für die Bauwerksprüfung (z. B. organisatorische Festlegungen, Prüfanweisungen, Betriebsanleitungen) von Bauwerken mit besonderen Eigenschaften, z. B. besondere Materialien, statisch-konstruktive Besonderheiten usw., zusammen. Ein Prüfhandbuch kann mehrere Prüfanweisungen enthalten und ist bei Bauwerksprüfungen zu beachten.

Prüfanweisungen enthalten spezifische, ergänzende Regelungen für die Bauwerksprüfung. Sie können entweder je Bauteil einzeln aufgestellt werden oder Bestandteil eines Prüfhandbuches für das gesamte Bauwerk sein. Prüfanweisungen können neben organisatorischen Hinweisen und den einzusetzenden Prüfmitteln auch Festlegungen zu geänderten z. B. verkürzten Prüfzyklen, Art und Umfang der notwendigen regelmäßigen Prüfungen und Messungen enthalten und sind bei der Prüfung zwingend zu beachten.

Sowohl Prüfhandbuch als auch Prüfanweisungen sind dem Bauwerksprüfer für die Bauwerksprüfung zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls können bei der Vergabe von Bauwerkprüfungen für diese Leistung Zusatzkosten entstehen, falls die erforderlichen Leistungen der Prüfanweisung über den Umfang einer Hauptprüfung hinausgehen.

Ebenfalls neu in DIN 1076 ist die Empfehlung, das Bauwerksbuch und die Bauwerksakte durch digitale Bauwerksmodelle zu ergänzen oder mit solchen zu verknüpfen, um Folgenutzungen zu unterstützen. Dies können neben digitalen Schadensskizzen auch die o. g. Bestandsmodelle des Bauwerkes sein, um die Verortung der Schäden am Bauwerk zu erleichtern. Dazu müssen entsprechende Anforderungen an die digitalen Leistungen vom Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung für die Erstellung der Bestandsunterlagen in Form von Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) formuliert werden.

Bauwerksprüfung

Eine wichtige Neuerung ist, dass die Forderung nach einer notwendigen Zugänglichkeit der Bauwerke jetzt in die Norm aufgenommen wurde. Damit wird erreicht, dass bereits in frühen Planungsphasen der Straßen- und Bauwerksplanung dieser Punkt zu berücksichtigen und in der Genehmigungsphase festzuschreiben ist. Für eine wirtschaftliche Bauwerksprüfung ist die Zugänglichkeit zum Bauwerk mit geeignetem Gerät entscheidend und wurde in der Vergangenheit in der Praxis teilweise zu wenig berücksichtigt.

Außerdem sind dem Bauwerksprüfer die Feststellungen der früheren Prüfungen zur Verfügung zu stellen. Damit sollte die gelegentlich angewandte unschöne Praxis, dem Bauwerksprüfpersonal die früheren Prüf- oder Zustandsberichte vorzuenthalten, um die Qualität der aktuellen Prüfung besser bewerten zu können, endgültig der Vergangenheit angehören.

Neu in DIN 1076 ist die explizite Forderung, unabhängig von der Bau- oder Unterhaltungslast alle Bauwerke im Zuge einer Straße oder eines Weges im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zumindest in Augenschein zu nehmen und ggf. den Eigentümer eines Bauwerkes aufzufordern, eine Bauwerksprüfung zu veranlassen. Diese Verpflichtung ergibt sich bisher nur aus den jeweiligen Straßengesetzen für die Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers.

Bei den Prüf- und Überwachungszyklen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Allerdings wird dem Straßenbaulastträger die Möglichkeit gegeben, auf die erste Einfache Prüfung nach der 1. Hauptprüfung unter bestimmten Voraussetzungen verzichten zu können. Andererseits müssen Straßenbaulastträger für Holzbrücken ohne ausreichenden konstruktiven Holzschutz jährliche Hauptprüfungen durchführen; außerdem kann auch bei Holzkonstruktionen mit einem ausreichenden konstruktiven Holzschutz die Notwendigkeit der Verkürzung der Prüfintervalle bei Verdacht oder Auftreten feuchtebedingter Schäden erforderlich werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn die gemessene Holzfeuchte über einen längeren Zeitraum zu hohe Werte annimmt.

Die neuen Regelungen eröffnen dem Straßenbaulastträger Spielräume, z. B. auch bei der Gleitspaltmessung von Lagern aber gleichzeitig wird von ihm auch ein entsprechendes verantwortungsvolles Handeln gefordert. Spätestens zur 1. Hauptprüfung sollte durch die Straßenbaubehörde festgelegt werden, ob in Ergänzung zur Bauwerksakte für das Bauwerkserhaltungsmanagement Referenzinformationen zu erheben sind.

Bei Anlagen der Straßenentwässerung darf der Prüfumfang ab der zweiten Hauptprüfung auf die Bauteile oberhalb der Wasserlinie beschränkt werden, sofern diese Anlagen nicht einer direkten Verkehrseinwirkung unterliegen. Allerdings muss spätestens jede dritte Hauptprüfung bei vollständig geleertem Becken erfolgen, um auch die Unterwasserbauteile regelmäßig in größeren Zeitabständen inspizieren zu können.

Die Anforderungen, die an einen Bauwerksprüfingenieur zu stellen sind, werden neu gefasst und konkretisiert. Er muss für die Prüfaufgabe neben der geforderten Sachkunde und Erfahrung das erforderliche Fachwissen über Referenzen und Fortbildungen nachweisen.

Die zentrale und grundlegende Forderung bei Hauptprüfungen zur handnahen Prüfung aller, auch der schwer zugänglichen Bauwerksteile, wird in vollem Umfang bestätigt. Die bei Hauptprüfungen mindestens durchzuführenden Leistungen sind in den jeweiligen Unterabschnitten umfassender als bisher beschrieben. Schäden, die in absehbarer Zeit einzeln oder in Summe die Standsicherheit, Verkehrssicherheit oder die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können, sind im Rahmen der Hauptprüfung zu kennzeichnen, damit sie bei der folgenden Einfachen Prüfung oder gegebenenfalls in engeren Zeiträumen erneut geprüft werden.

Wenn eine vertiefende Schadensbeurteilung inklusive einer Ursachenfindung es erfordert, sind ergänzende Untersuchungen bis hin zur Objektbezogenen Schadensanalyse zeitnah zu veranlassen.

Die Prüfhandbücher und Prüfanweisungen dürfen nur von der zuständigen Straßenbaubehörde unter Mitwirkung eines sachkundigen Ingenieurs im Bereich der Bauwerksprüfung erstellt werden. In begründeten Ausnahmefällen dürfen in Prüfhandbüchern und Prüfanweisungen bauteilspezifische Abweichungen vom Regelprüfumfang bezüglich der Art, des Umfangs (z. B. der Handnähe) oder den zulässigen Hilfsmitteln der Bauwerksprüfung vorgenommen werden. Diese Flexibilisierung soll einen Einsatz von digitalen Verfahren in der Bauwerksprüfung ermöglichen. Dabei ist sicherzustellen, dass das bauwerksspezifische Sicherheitsniveau bis zur nächsten Hauptprüfung für das gesamte Bauwerk nicht eingeschränkt wird.

Bauwerksüberwachung

An den bewährten Bestandteilen der Bauwerksüberwachung „Besichtigung“ und „Laufende Beobachtung“ wird festgehalten.

Allerdings steigt der Umfang der zu protokollierenden Feststellungen bei der Besichtigung an. Mit der Besichtigung ist eine sachkundige Person zu betrauen, die entsprechende Kenntnisse oder Erfahrungen hat und entsprechend eingewiesen wurde. Beide Forderungen werden den Dokumentationsaufwand erhöhen.

Bauwerksmonitoring

Das Bauwerksmonitoring kann die Bauwerksprüfung und Bauwerksüberwachung sowie ggf. die Objektbezogene Schadensanalyse ergänzen.

Beim Einsatz von Monitoringverfahren ist sicherzustellen, dass damit die Zuverlässigkeit der Zustandsbewertung gesteigert oder die bautechnische Sicherheit in besonderen Fällen nicht reduziert wird. Grundlage ist ein detailliertes auf das einzelne Bauwerk bezogenes Untersuchungsprogramm, welches den gesamten Prozess von der Zielstellung bis zur Ableitung der Zusatzinformationen inklusive der angewendeten Messverfahren einschließt.

Bildgebende Verfahren

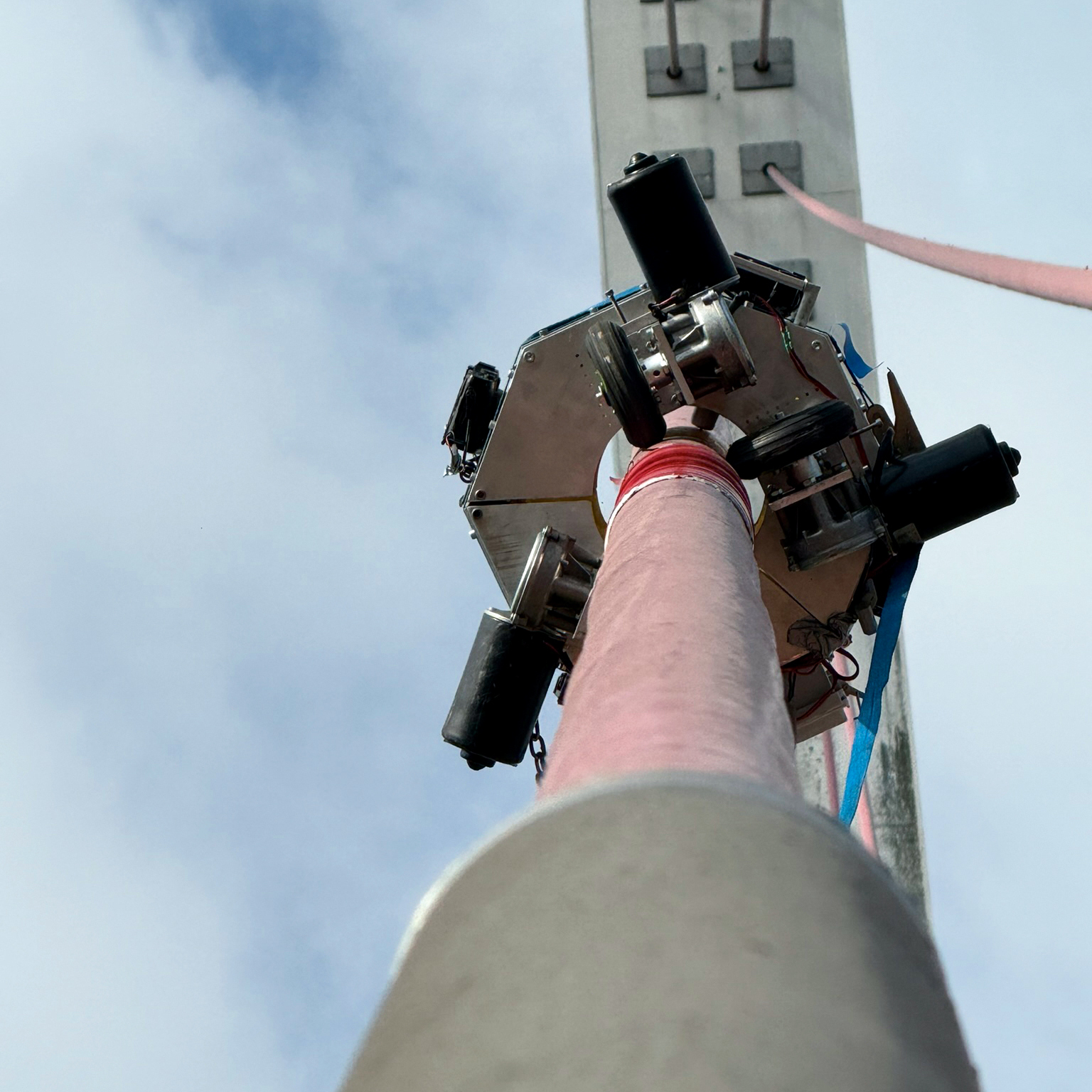

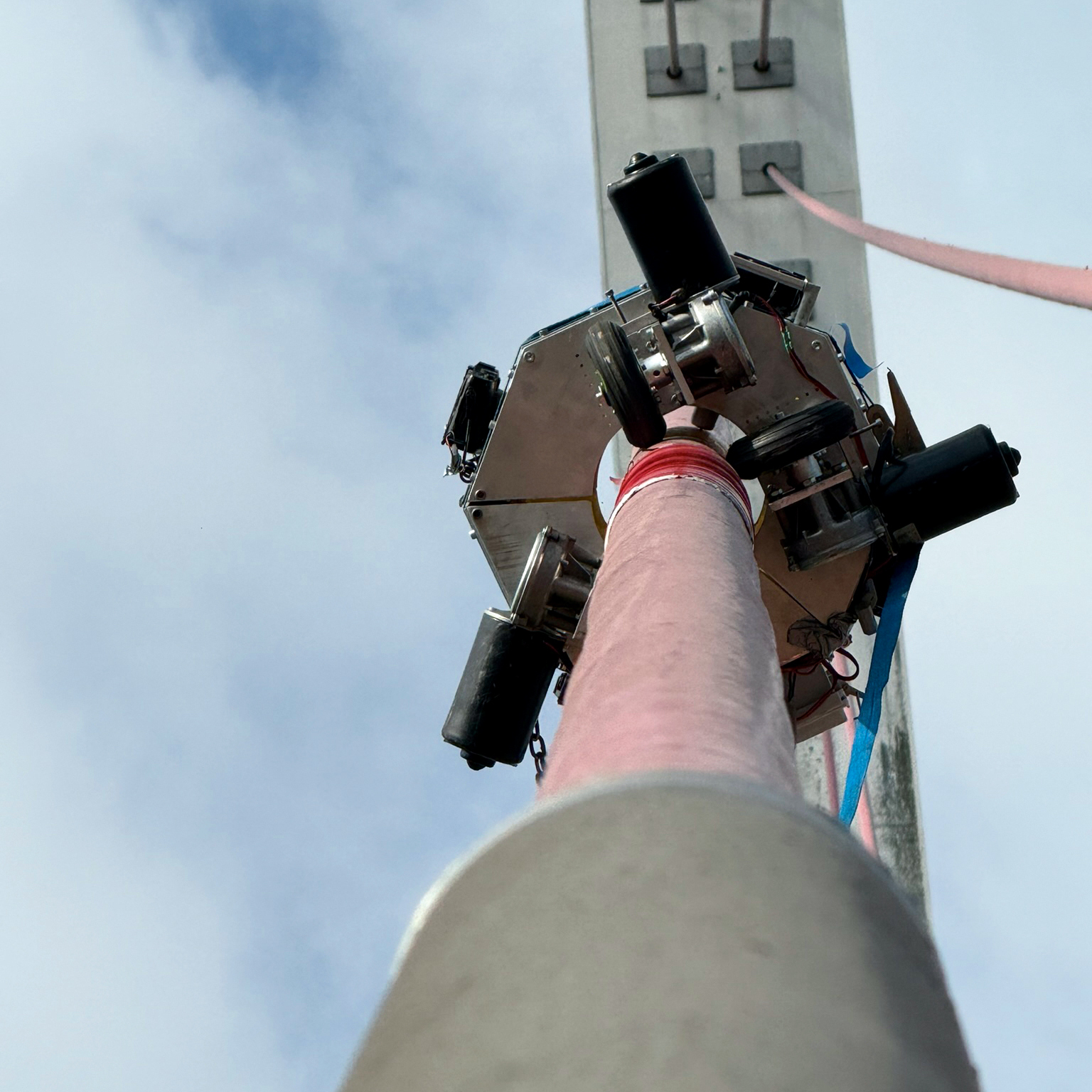

Mit den bildgebenden Verfahren werden erstmals digitale Prüfverfahren in den Prüfalltag aufgenommen, um die Arbeit der Bauwerksprüfer gezielt zu ergänzen.

Für den Einsatz bildgebender Verfahren werden in der Neufassung von DIN 1076 allgemeine Qualitätsanforderungen formuliert und die Anwendungsbereiche dieser Verfahren beschrieben. Auch hier ist ein sachkundig erstelltes, einzelbauwerksbezogenes Untersuchungsprogramm zu verwenden, das die Prozesse der Aufnahme und der Auswertung der Bilddaten reproduzierbar beschreibt. Die visuelle Schadensaufnahme kann in den in der Norm genannten Anwendungsbereichen als Teil einer Bauwerksprüfung oder -überwachung diese unterstützen bzw. auch ersetzen. Hierbei ist es im Interesse der Baulastträger, dass der Ersatz von Prüftätigkeiten durch digitale Verfahren nicht den Prüfingenieur mit seinem geschulten Urteilsvermögen überflüssig macht, sondern ihm durch zusätzliche Erkenntnisse eine bessere Beurteilung von Schäden und deren Folgen ermöglicht.

Dennoch war es auch Anliegen der Verfasser, dem technischen Fortschritt genügend Raum für Entwicklungen zu geben und diese nicht zu verhindern. Es ist allen klar, dass die Grenzen schwimmend sind und digitale Verfahren vorerst hauptsächlich dort zum Einsatz kommen, wo die Erreichbarkeit der Bauteile für den Bauwerksprüfingenieur eingeschränkt oder schwierig ist. Ein schrittweises Ausweiten der digitalen Möglichkeiten liegt auf der Hand, insbesondere dann, wenn die Technik eine bessere oder genauere Detektierbarkeit von Schäden gewährleisten kann.

Daher dürfen bildgebende Verfahren bisher im Bereich der Tunnelprüfung und der Seilprüfung von Schrägseilbrücken zur Vorselektion ungeschädigter bzw. geringfügig geschädigter Bereiche eingesetzt werden. Für diese Bereiche kann nunmehr auch offiziell auf eine handnahe Prüfung verzichtet werden, sofern keine offensichtlichen Schäden zuvor detektiert werden. Werden Schäden entdeckt, schließt sich eine handnahe Prüfung der bezeichneten Bauwerksteile an. Bei der Prüfung von Unterwasserbauteilen können bildgebende Verfahren künftig oftmals den Tauchereinsatz ersetzen.

Durch die überarbeitete DIN 1076 werden neue Rahmenbedingungen für die nachgeordneten Regelwerke geschaffen, die sich derzeit alle in der Überarbeitung befinden, und diese grundlegenden Festlegungen berücksichtigen müssen.

Anweisung Straßeninformationsbank Bauwerke – ASB-ING

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Bauwerksprüfung stellt das Bauwerksbuch, das nach DIN 1076 obligatorisch ist, dar. Im Bauwerksbuch werden Informationen zum Bauwerk selbst, wie zum Beispiel zu seiner Errichtung, zu technischen Besonderheiten und zu den vorangegangenen Prüfungen, zusammengestellt. Um Grundlage für ein effizientes Erhaltungsmanagement für einen größeren Bauwerksbestand zu sein, ist es erforderlich, die Daten in Form eines Datenbanksystems, das alle Bauwerke umfasst, zu führen. SIB-Bauwerke wurde hierzu im Jahr 1998 im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern eingeführt und bildet seither die Grundlage für die Bauwerksdatenhaltung der Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen. Auch eine Vielzahl von Landkreisen und Kommunen sowie die Bundeswasserstraßenverwaltung nutzen das System zur Bauwerksverwaltung. SIB-Bauwerke war zum Entstehungszeitpunkt wegweisend und führt noch heute dazu, dass die Digitalisierung der Infrastruktur im Bereich der Ingenieurbauwerke über alle Assetklassen hinweg betrachtet, führend ist. Grundlage für die Bauwerksdatenhaltung ist neben dem angesprochenen Datenbanksystem die Anweisung Straßeninformationsbank Bauwerke (ASB-ING 2013), in der die Anforderungen an die zu erfassenden Daten beschrieben sind.

Die ASB-ING 2013 beschreibt detailliert die Grundlagen und die Struktur des SIB-Bauwerke Datenmodells (Altsystem) für die Verwaltung und Prüfung von Bauwerken im Straßenbau. Sie enthält detaillierte Regelungen zu Bauwerksarten, Bauwerksdaten, Verortung, Lebenszyklus, Zuständigkeiten, Bauweise, Geometrie, Bauwerksprüfung, Schäden, Maßnahmen und weiteren Aspekten. Das Modell nutzt hierarchische Schlüssel und Kataloge, um eine einheitliche und flexible Datenverwaltung zu gewährleisten. Es legt die technischen und fachlichen Vorgaben fest, um Bauwerksdaten digital zu erfassen.

Die ASB-ING 2013 war in ihrer bisherigen Form sehr weitblickend. Sie muss aber im Lichte neuer Anforderungen in einigen Punkten erweitert werden, um weitere Digitalisierungsschritte adäquat zu unterstützen. Insbesondere die Entwicklung hin zum digitalen Zwilling erfordert eine Anpassung der bisherigen Prinzipien hin zu einer objektorientierten Datenbankstruktur, um Mappingprozesse deutlich zu vereinfachen und so eine klarere Verbindung zwischen Inhalten der Datenbank und den Eigenschaften der Objekte z. B. eines digitalen Zwillings zu schaffen.

Die ASB 2.05 stellt daher eine Weiterentwicklung dar, bei der das Teilsegment Bauwerke im Vergleich zur ASB-ING 2013 deutlich erweitert und modernisiert wurde. Die Änderungen umfassen eine streng objektorientierte Strukturierung der Bauwerksdaten. Die Objekte erhalten in einer hierarchischen Modellierung der Bauwerksbestandteile bestehend aus Klassen (z. B. Bauwerk, Teilbauwerk, Bauteil) und Attributen unter anderem jeweils eine Geometrie, einen Status, Zuständigkeiten, Maßnahmen und auch Schäden. Die Klassen sind durch Verknüpfungen (Relationen) miteinander verbunden, was eine flexible und konsistente Abbildung komplexer Bauwerksstrukturen ermöglicht. Die Verknüpfung zwischen Bauwerksdaten und digitalen Zwillingen oder BIM-Modellen erfolgt durch eindeutige Identifikatoren (z. B. Bauwerksnummer, Teilbauwerks-ID, Bauteil-ID), die in der Datenbank hinterlegt sind. Diese IDs sind die Schlüssel für die bidirektionale Verbindung zwischen den Daten im System und den digitalen Modellen oder GIS-Systemen.

Folgende Punkte sind in Bezug auf die Verbindung zu digitalen Modellen besonders hervorzuheben:

- Objektorientiertes Modell mit klaren Klassen und Beziehungen: Das Modell nutzt Klassen, Attribute und Vererbungsstrukturen, um Bauwerke, Teilbauwerke, Bauteile, Schäden und Maßnahmen präzise zu beschreiben. Diese klare Struktur erleichtert die bidirektionale Verknüpfung mit digitalen Modellen.

- Eindeutige Identifikation durch ASB-Schlüssel und IDs: Jedes Bauwerk, Teilbauwerk und Bauteil erhält eindeutige, hierarchisch strukturierte Identifikatoren (z. B. Bauwerksnummer, Teilbauwerks-ID, Bauteil-ID). Diese IDs sind die Schlüssel, um die Daten mit digitalen Zwillingen oder BIM Modellen exakt zu verknüpfen und synchron zu halten.

- Hierarchische und flexible Daten-strukturen: Das Modell beschreibt Bauwerke in ihrer hierarchischen Gliederung (Bauwerk → Teilbauwerk → Bauteile → Bauteilergänzungen). Diese Hierarchie entspricht der Struktur eines digitalen Modells.

- Verknüpfung mit geometrischen Daten: Das Modell enthält komplexe Geometrie-Datentypen (Punkt, Linie, Fläche, Volumen), die in BIM- und GIS-Systemen genutzt werden. Diese Geometrien können direkt in digitale Modelle übernommen werden, um eine räumliche Visualisierung zu ermöglichen.

- Integration von Zustands- und Schadensdaten: Das Modell erfasst den aktuellen Zustand, Schäden, Maßnahmen und deren Historie. Diese dynamischen Daten lassen sich in digitale Modelle integrieren.

- Standardisierte Schnittstellen und Kataloge: Die Verwendung von Katalogen, standardisierten Schlüsseln und Metainformationen ermöglicht eine automatisierte, konsistente Datenübertragung.

- Unterstützung für den Lebenszyklus und Aktualisierung: Das Modell beschreibt den Lebenszyklus der Bauwerke und Bauteile, was eine kontinuierliche Aktualisierung und Synchronisation mit den digitalen Modellen ermöglicht, um stets den aktuellen Zustand abzubilden.

Die ASB Version 2.05 wurde 2024 auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) veröffentlicht, aber bisher noch nicht vom BMV zur Anwendung vorgeschrieben. Hintergrund hierfür ist, dass die Entwicklung des Systems SIB-Bauwerke 2.0 [6] noch nicht endgültig abgeschlossen ist, und daher noch kein System zur Verfügung steht, dass die ASB 2.05 in den praktischen Betrieb überführt. Die ASB-ING 2.05 stellt jedoch das erklärte Ziel des Bundes und der Länder dar, wie Bauwerksdatenhaltung in Zukunft strukturiert sein soll. Sie ist damit die Leitschnur für die Entwicklung von SIB-Bauwerke 2.0 und allen anderen Softwareprodukten, die im Bereich der Bauwerksdatenhaltung im Bund/Länderkontext gedacht werden können. Damit kommt ihr in gewisser Weise auch eine Leuchtturmfunktion zu, durch die sich auch Rückkopplungen zu Softwareentwicklungen in anderen Bereichen ergeben.

Programmsystem SIB-Bauwerke 2.0

Die Software SIB-Bauwerke, die bundesweit zur Erfassung der Bauwerksdaten und Bauwerksprüfungen genutzt wird, befindet sich schon seit mehreren Jahren in einem aufwendigen Entwicklungsprozess hin zur Version 2.0. Die neue Version soll die Anforderungen an die Digitalisierung besser erfüllen als die aktuelle Version, insbesondere im Bereich der modellgestützten Schadensaufnahme und BIM-Integration. Allerdings verzögerte sich die Einführung der neuen Version bereits mehrfach. Im Herbst 2025 soll ein Zeitplan bis zur Einführung von SIB 2.0 veröffentlicht werden, der wohl nicht vor 2027 liegen wird.

Richtlinie zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 – RI-EBW-Prüf

Diese Richtlinie baut zum einen auf DIN 1076 und zum anderen auf der ASB-ING auf. Da beide Regelwerke grundhaft überarbeitet wurden, werden sich auch in der RI-EBW-Prüf Veränderung ergeben. Einige wesentliche Begriffe, wie z. B. Prüfanweisung und Prüfhandbuch sind jetzt in der Norm definiert und müssen in den nachgeordneten Regelwerken nur weiter konkretisiert werden. Hier ist sehr viel redaktionelle, aber auch inhaltliche Arbeit noch zu leisten. Mit einer überarbeiteten Version ist im Jahre 2026 zu rechnen.

VFIB-Empfehlung zur Leistungsbeschreibung, Aufwandsermittlung und Vergabe von Leistungen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076

Nachdem die VFIB (Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung)-Empfehlung [7] u. a. auf DIN 1076 aufbaut, wird auch dieses Werk an die neue Ausgabe der Norm angepasst werden müssen. Allerdings können Änderungen in den nachgeordneten o. g. sekundären Regelwerken auch Einfluss auf die VFIB-Empfehlung haben, so dass eine grundlegende Überarbeitung noch einige Zeit dauern wird.

Aus diesem Grund hat sich der VFIB entschieden, die Ergebnisse der aktuellen Bearbeitungen in einer neuen Ausgabe zu veröffentlichen, die als Grundlage noch DIN 1076, Ausgabe 1999 hat. Die neue Ausgabe soll noch im Herbst 2025 veröffentlicht werden.

Literatur

[1] Marzahn, G.; Anwander, K.; Mertens, M.; Morgenthal, G.; Pinnel, R. (2023); Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Aktueller Stand der Überarbeitung der Norm. Bautechnik 100, H. 11, S. 699–706

[2] Halstenberg, M.; Naumann, J.; Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Verantwortung, Haftung und Vergütung. 3 Beiträge in Deutsches Ingenieurblatt 1–4/2021

[3] ASB-ING; Anweisung Straßeninformationsbank – Teilsystem Bauwerksdaten; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe Februar 2013 und Ausgabe 2.05, Bundesanstalt für Straßenwesen, Ausgabe 2024 veröffentlicht aber nicht eingeführt

[4] RI-EBW-Prüf; Richtlinie zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe 02/2017

[5] RI-ERH-ING; Richtlinien für die Erhaltung von Ingenieurbauten; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe 05/2021

[6] Programmsystem SIB Bauwerke, Version 2.0 in Vorbereitung

[7] VFIB-Empfehlung zur Leistungsbeschreibung, Aufwandsermittlung und Vergabe von Leistungen der Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung (VFIB); Ausgabe 2022

In diesem Beitrag soll ein Überblick zur überarbeiteten DIN 1076 gegeben und über den aktuellen Stand der nachgelagerten Regelwerke berichtet werden.

DIN 1076 Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen – Überwachung und Prüfung

Im Beitrag „Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Aktueller Stand der Überarbeitung der Norm“ aus 2023 [1] wurde über den damaligen Stand der Bearbeitung der Norm berichtet.

Verantwortlich für sämtliche mit Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung von Straßen und Wegen zusammenhängenden Aufgaben und Pflichten – somit auch die Bauwerksprüfung – ist der Straßenbaulastträger. Die Trägerschaft der Straßenbaulast ist in den verschiedenen Straßengesetzen des Bundes und der Länder geregelt und liegt konkret für die Bundesfernstraßen beim Bund. Dieser hat die Aufgaben der Straßenbaulast für die Autobahnen auf die Autobahn GmbH des Bundes übertragen. Für die Bundesstraßen ist die Baulast per Grundgesetz den Bundesländern übertragen. Einige Bundesländer haben ihre Bundesstraßen ganz oder teilweise zurück an den Bund und damit ebenfalls an die Autobahn GmbH des Bundes übertragen. Für die Straßenbaulast der Landesstraßen sind die Bundesländer, für die der Kreisstraßen die Landkreise und Kreisfreien Städte und für die der Gemeindestraßen und öffentlichen Feld- und Waldwege die Gemeinden bzw. Kommunen zuständig [1]. Für Kreuzungen von Verkehrswegen ist der Begriff der Unterhaltungslast für die Kreuzungsanlage insgesamt und die einzelnen Bauteile in den jeweiligen Gesetzen und Kreuzungsrichtlinien geregelt. Die Unterhaltungslast umfasst dabei auch die Verpflichtung zur Durchführung der Bauwerksprüfung.

Für die zuständigen Baulastträger stellt die Bauwerkssicherheit eine Herausforderung dar, wie der Einsturz der Carolabrücke in Dresden eindringlich gezeigt hat. Über die Verantwortung, Haftung und Vergütung der Bauwerksprüfung nach DIN 1076 erschienen im Jahr 2021 im Deutschen Ingenieurblatt drei Beiträge, die diese Aufgaben ausführlich und umfassend beschreiben [2].

Die jahrzehntelange Anwendung von DIN 1076 als Rahmen für die Bauwerksprüfung führte zur Entwicklung von weiteren, nachgelagerten Regelwerken, z. B. ASB-ING [3] und RI-EBW-Prüf [4], um die Regelungen in der Praxis zu einer einheitlichen Umsetzung und Handhabung zu bringen. In diesen Regelwerken wird DIN 1076 konkretisiert und sind weitere Begriffe definiert, die einer normativen Regelung bedürfen. Darüber hinaus sollen die digitalen Methoden für die Überwachung und Prüfung intensiver genutzt werden, was letztlich zur Überarbeitung von DIN 1076 führte.

Gegenüber dem Zwischenbericht [1] ergeben sich in der jetzigen Fassung von DIN 1076 doch einige Änderungen.

Begriffe

Neu gefasst wurde die Definition des Begriffs Ingenieurbauwerk. Dieser Begriff wurde in der alten Version von DIN 1076 durch eine Aufzählung von beispielhaften Bauwerksarten beschrieben. In der Überarbeitung wurde hier herausgestellt, dass ein funktionaler Zusammenhang zwischen einer Straße und einer baulichen Anlage bestehen muss, damit diese zum Ingenieurbauwerk wird.

Bei der Definition der Brücken ergeben sich geringe inhaltlichen Änderungen (z. B. Grünbrücken) und es wird klargestellt, dass Widerlager jeglicher Bauart (z. B. aus bewehrten Erdkörpern oder aus Gabionen) Bestandteil der Brücke und damit entsprechend zu prüfen sind.

Bei den Stützbauwerken ist künftig die Stützfunktion und die Höhendifferenz zwischen unten- und obenliegendem Gelände von mindestens 1,50 m maßgebend für die Zuordnung zu den Ingenieurbauwerken.

Unter dem Begriff „Schutzbauwerk“ werden künftig Lärmschutz-, Wind-, Blend- und Irritationsschutzwände sowie Überflughilfen erfasst, sofern die größte Höhendifferenz zwischen Geländeoberkante und Oberkante Wandkonstruktion mindestens 2,0 m (sichtbare Höhe) beträgt.

Bei den übrigen Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 gibt es nur redaktionelle Änderungen, ebenso bei den Sonstigen Ingenieurbauwerken.

Bei den Anderen Ingenieurbauwerken nach DIN 1076 wird klargestellt, dass Hang- oder Felssicherungen zum Schutz vor alpinen Gefahren, z. B. Vernetzungen, Vernagelungen usw., keine Ingenieurbauwerke nach dieser Norm sind und nach anderen Regelwerken erfasst und geprüft werden müssen.

Dies gilt ebenso für Entwässerungsanlagen, z. B. Erdbecken, Kanäle oder Anlagen, für die kein Einzelstandsicherheitsnachweis erforderlich ist. Allerdings können die Bauwerke nach dieser Norm geprüft werden.

Darüber hinaus werden die „handnahe Prüfung“ und weitere wichtige Begriffe, wie z. B. digitaler Zwilling, Bauwerksmonitoring und bildgebende Verfahren, definiert.

Vollkommen neu ist der Begriff „Referenzinformationen“. Darunter werden detaillierte Eigenschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. nach Fertigstellung) für spätere Vergleichsbetrachtungen im Rahmen der Bauwerkserhaltung verstanden; dies ermöglicht beispielsweise die zeitliche Einordnung der Schadensentstehung (z. B. Aufnahmen von den Betonoberflächen der Bauwerke, Ermittlung von Eigenfrequenzen).

Es erfolgt auch eine Definition der objektbezogene Schadensanalyse (OSA), die ein formalisiertes Verfahren für Untersuchungen beschreibt, deren Anwendung im Leitfaden „Objektbezogene Schadensanalyse“ der RI-ERH-ING [5] beschrieben wird, aber über die eigentliche Bauwerksprüfung hinausgeht.

Unterlagen für Bauwerksprüfung und -überwachung

Neben den bisher bereits üblichen Unterlagen für die Bauwerksprüfung und -überwachung enthält die überarbeitete Fassung von DIN 1076 erstmals eine inhaltliche Definition der Begriffe „Prüfhandbuch“ und „Prüfanweisung“, die bisher im Rahmen des nachgeordneten Regelwerkes enthalten waren.

Ein Prüfhandbuch fasst bauwerksspezifische Festlegungen für die Bauwerksprüfung (z. B. organisatorische Festlegungen, Prüfanweisungen, Betriebsanleitungen) von Bauwerken mit besonderen Eigenschaften, z. B. besondere Materialien, statisch-konstruktive Besonderheiten usw., zusammen. Ein Prüfhandbuch kann mehrere Prüfanweisungen enthalten und ist bei Bauwerksprüfungen zu beachten.

Prüfanweisungen enthalten spezifische, ergänzende Regelungen für die Bauwerksprüfung. Sie können entweder je Bauteil einzeln aufgestellt werden oder Bestandteil eines Prüfhandbuches für das gesamte Bauwerk sein. Prüfanweisungen können neben organisatorischen Hinweisen und den einzusetzenden Prüfmitteln auch Festlegungen zu geänderten z. B. verkürzten Prüfzyklen, Art und Umfang der notwendigen regelmäßigen Prüfungen und Messungen enthalten und sind bei der Prüfung zwingend zu beachten.

Sowohl Prüfhandbuch als auch Prüfanweisungen sind dem Bauwerksprüfer für die Bauwerksprüfung zur Verfügung zu stellen. Gegebenenfalls können bei der Vergabe von Bauwerkprüfungen für diese Leistung Zusatzkosten entstehen, falls die erforderlichen Leistungen der Prüfanweisung über den Umfang einer Hauptprüfung hinausgehen.

Ebenfalls neu in DIN 1076 ist die Empfehlung, das Bauwerksbuch und die Bauwerksakte durch digitale Bauwerksmodelle zu ergänzen oder mit solchen zu verknüpfen, um Folgenutzungen zu unterstützen. Dies können neben digitalen Schadensskizzen auch die o. g. Bestandsmodelle des Bauwerkes sein, um die Verortung der Schäden am Bauwerk zu erleichtern. Dazu müssen entsprechende Anforderungen an die digitalen Leistungen vom Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung für die Erstellung der Bestandsunterlagen in Form von Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) formuliert werden.

Bauwerksprüfung

Eine wichtige Neuerung ist, dass die Forderung nach einer notwendigen Zugänglichkeit der Bauwerke jetzt in die Norm aufgenommen wurde. Damit wird erreicht, dass bereits in frühen Planungsphasen der Straßen- und Bauwerksplanung dieser Punkt zu berücksichtigen und in der Genehmigungsphase festzuschreiben ist. Für eine wirtschaftliche Bauwerksprüfung ist die Zugänglichkeit zum Bauwerk mit geeignetem Gerät entscheidend und wurde in der Vergangenheit in der Praxis teilweise zu wenig berücksichtigt.

Außerdem sind dem Bauwerksprüfer die Feststellungen der früheren Prüfungen zur Verfügung zu stellen. Damit sollte die gelegentlich angewandte unschöne Praxis, dem Bauwerksprüfpersonal die früheren Prüf- oder Zustandsberichte vorzuenthalten, um die Qualität der aktuellen Prüfung besser bewerten zu können, endgültig der Vergangenheit angehören.

Neu in DIN 1076 ist die explizite Forderung, unabhängig von der Bau- oder Unterhaltungslast alle Bauwerke im Zuge einer Straße oder eines Weges im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zumindest in Augenschein zu nehmen und ggf. den Eigentümer eines Bauwerkes aufzufordern, eine Bauwerksprüfung zu veranlassen. Diese Verpflichtung ergibt sich bisher nur aus den jeweiligen Straßengesetzen für die Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers.

Bei den Prüf- und Überwachungszyklen ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Allerdings wird dem Straßenbaulastträger die Möglichkeit gegeben, auf die erste Einfache Prüfung nach der 1. Hauptprüfung unter bestimmten Voraussetzungen verzichten zu können. Andererseits müssen Straßenbaulastträger für Holzbrücken ohne ausreichenden konstruktiven Holzschutz jährliche Hauptprüfungen durchführen; außerdem kann auch bei Holzkonstruktionen mit einem ausreichenden konstruktiven Holzschutz die Notwendigkeit der Verkürzung der Prüfintervalle bei Verdacht oder Auftreten feuchtebedingter Schäden erforderlich werden. Dies kann dann der Fall sein, wenn die gemessene Holzfeuchte über einen längeren Zeitraum zu hohe Werte annimmt.

Die neuen Regelungen eröffnen dem Straßenbaulastträger Spielräume, z. B. auch bei der Gleitspaltmessung von Lagern aber gleichzeitig wird von ihm auch ein entsprechendes verantwortungsvolles Handeln gefordert. Spätestens zur 1. Hauptprüfung sollte durch die Straßenbaubehörde festgelegt werden, ob in Ergänzung zur Bauwerksakte für das Bauwerkserhaltungsmanagement Referenzinformationen zu erheben sind.

Bei Anlagen der Straßenentwässerung darf der Prüfumfang ab der zweiten Hauptprüfung auf die Bauteile oberhalb der Wasserlinie beschränkt werden, sofern diese Anlagen nicht einer direkten Verkehrseinwirkung unterliegen. Allerdings muss spätestens jede dritte Hauptprüfung bei vollständig geleertem Becken erfolgen, um auch die Unterwasserbauteile regelmäßig in größeren Zeitabständen inspizieren zu können.

Die Anforderungen, die an einen Bauwerksprüfingenieur zu stellen sind, werden neu gefasst und konkretisiert. Er muss für die Prüfaufgabe neben der geforderten Sachkunde und Erfahrung das erforderliche Fachwissen über Referenzen und Fortbildungen nachweisen.

Die zentrale und grundlegende Forderung bei Hauptprüfungen zur handnahen Prüfung aller, auch der schwer zugänglichen Bauwerksteile, wird in vollem Umfang bestätigt. Die bei Hauptprüfungen mindestens durchzuführenden Leistungen sind in den jeweiligen Unterabschnitten umfassender als bisher beschrieben. Schäden, die in absehbarer Zeit einzeln oder in Summe die Standsicherheit, Verkehrssicherheit oder die Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können, sind im Rahmen der Hauptprüfung zu kennzeichnen, damit sie bei der folgenden Einfachen Prüfung oder gegebenenfalls in engeren Zeiträumen erneut geprüft werden.

Wenn eine vertiefende Schadensbeurteilung inklusive einer Ursachenfindung es erfordert, sind ergänzende Untersuchungen bis hin zur Objektbezogenen Schadensanalyse zeitnah zu veranlassen.

Die Prüfhandbücher und Prüfanweisungen dürfen nur von der zuständigen Straßenbaubehörde unter Mitwirkung eines sachkundigen Ingenieurs im Bereich der Bauwerksprüfung erstellt werden. In begründeten Ausnahmefällen dürfen in Prüfhandbüchern und Prüfanweisungen bauteilspezifische Abweichungen vom Regelprüfumfang bezüglich der Art, des Umfangs (z. B. der Handnähe) oder den zulässigen Hilfsmitteln der Bauwerksprüfung vorgenommen werden. Diese Flexibilisierung soll einen Einsatz von digitalen Verfahren in der Bauwerksprüfung ermöglichen. Dabei ist sicherzustellen, dass das bauwerksspezifische Sicherheitsniveau bis zur nächsten Hauptprüfung für das gesamte Bauwerk nicht eingeschränkt wird.

Bauwerksüberwachung

An den bewährten Bestandteilen der Bauwerksüberwachung „Besichtigung“ und „Laufende Beobachtung“ wird festgehalten.

Allerdings steigt der Umfang der zu protokollierenden Feststellungen bei der Besichtigung an. Mit der Besichtigung ist eine sachkundige Person zu betrauen, die entsprechende Kenntnisse oder Erfahrungen hat und entsprechend eingewiesen wurde. Beide Forderungen werden den Dokumentationsaufwand erhöhen.

Bauwerksmonitoring

Das Bauwerksmonitoring kann die Bauwerksprüfung und Bauwerksüberwachung sowie ggf. die Objektbezogene Schadensanalyse ergänzen.

Beim Einsatz von Monitoringverfahren ist sicherzustellen, dass damit die Zuverlässigkeit der Zustandsbewertung gesteigert oder die bautechnische Sicherheit in besonderen Fällen nicht reduziert wird. Grundlage ist ein detailliertes auf das einzelne Bauwerk bezogenes Untersuchungsprogramm, welches den gesamten Prozess von der Zielstellung bis zur Ableitung der Zusatzinformationen inklusive der angewendeten Messverfahren einschließt.

Bildgebende Verfahren

Mit den bildgebenden Verfahren werden erstmals digitale Prüfverfahren in den Prüfalltag aufgenommen, um die Arbeit der Bauwerksprüfer gezielt zu ergänzen.

Für den Einsatz bildgebender Verfahren werden in der Neufassung von DIN 1076 allgemeine Qualitätsanforderungen formuliert und die Anwendungsbereiche dieser Verfahren beschrieben. Auch hier ist ein sachkundig erstelltes, einzelbauwerksbezogenes Untersuchungsprogramm zu verwenden, das die Prozesse der Aufnahme und der Auswertung der Bilddaten reproduzierbar beschreibt. Die visuelle Schadensaufnahme kann in den in der Norm genannten Anwendungsbereichen als Teil einer Bauwerksprüfung oder -überwachung diese unterstützen bzw. auch ersetzen. Hierbei ist es im Interesse der Baulastträger, dass der Ersatz von Prüftätigkeiten durch digitale Verfahren nicht den Prüfingenieur mit seinem geschulten Urteilsvermögen überflüssig macht, sondern ihm durch zusätzliche Erkenntnisse eine bessere Beurteilung von Schäden und deren Folgen ermöglicht.

Dennoch war es auch Anliegen der Verfasser, dem technischen Fortschritt genügend Raum für Entwicklungen zu geben und diese nicht zu verhindern. Es ist allen klar, dass die Grenzen schwimmend sind und digitale Verfahren vorerst hauptsächlich dort zum Einsatz kommen, wo die Erreichbarkeit der Bauteile für den Bauwerksprüfingenieur eingeschränkt oder schwierig ist. Ein schrittweises Ausweiten der digitalen Möglichkeiten liegt auf der Hand, insbesondere dann, wenn die Technik eine bessere oder genauere Detektierbarkeit von Schäden gewährleisten kann.

Daher dürfen bildgebende Verfahren bisher im Bereich der Tunnelprüfung und der Seilprüfung von Schrägseilbrücken zur Vorselektion ungeschädigter bzw. geringfügig geschädigter Bereiche eingesetzt werden. Für diese Bereiche kann nunmehr auch offiziell auf eine handnahe Prüfung verzichtet werden, sofern keine offensichtlichen Schäden zuvor detektiert werden. Werden Schäden entdeckt, schließt sich eine handnahe Prüfung der bezeichneten Bauwerksteile an. Bei der Prüfung von Unterwasserbauteilen können bildgebende Verfahren künftig oftmals den Tauchereinsatz ersetzen.

Durch die überarbeitete DIN 1076 werden neue Rahmenbedingungen für die nachgeordneten Regelwerke geschaffen, die sich derzeit alle in der Überarbeitung befinden, und diese grundlegenden Festlegungen berücksichtigen müssen.

Anweisung Straßeninformationsbank Bauwerke – ASB-ING

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Bauwerksprüfung stellt das Bauwerksbuch, das nach DIN 1076 obligatorisch ist, dar. Im Bauwerksbuch werden Informationen zum Bauwerk selbst, wie zum Beispiel zu seiner Errichtung, zu technischen Besonderheiten und zu den vorangegangenen Prüfungen, zusammengestellt. Um Grundlage für ein effizientes Erhaltungsmanagement für einen größeren Bauwerksbestand zu sein, ist es erforderlich, die Daten in Form eines Datenbanksystems, das alle Bauwerke umfasst, zu führen. SIB-Bauwerke wurde hierzu im Jahr 1998 im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern eingeführt und bildet seither die Grundlage für die Bauwerksdatenhaltung der Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen. Auch eine Vielzahl von Landkreisen und Kommunen sowie die Bundeswasserstraßenverwaltung nutzen das System zur Bauwerksverwaltung. SIB-Bauwerke war zum Entstehungszeitpunkt wegweisend und führt noch heute dazu, dass die Digitalisierung der Infrastruktur im Bereich der Ingenieurbauwerke über alle Assetklassen hinweg betrachtet, führend ist. Grundlage für die Bauwerksdatenhaltung ist neben dem angesprochenen Datenbanksystem die Anweisung Straßeninformationsbank Bauwerke (ASB-ING 2013), in der die Anforderungen an die zu erfassenden Daten beschrieben sind.

Die ASB-ING 2013 beschreibt detailliert die Grundlagen und die Struktur des SIB-Bauwerke Datenmodells (Altsystem) für die Verwaltung und Prüfung von Bauwerken im Straßenbau. Sie enthält detaillierte Regelungen zu Bauwerksarten, Bauwerksdaten, Verortung, Lebenszyklus, Zuständigkeiten, Bauweise, Geometrie, Bauwerksprüfung, Schäden, Maßnahmen und weiteren Aspekten. Das Modell nutzt hierarchische Schlüssel und Kataloge, um eine einheitliche und flexible Datenverwaltung zu gewährleisten. Es legt die technischen und fachlichen Vorgaben fest, um Bauwerksdaten digital zu erfassen.

Die ASB-ING 2013 war in ihrer bisherigen Form sehr weitblickend. Sie muss aber im Lichte neuer Anforderungen in einigen Punkten erweitert werden, um weitere Digitalisierungsschritte adäquat zu unterstützen. Insbesondere die Entwicklung hin zum digitalen Zwilling erfordert eine Anpassung der bisherigen Prinzipien hin zu einer objektorientierten Datenbankstruktur, um Mappingprozesse deutlich zu vereinfachen und so eine klarere Verbindung zwischen Inhalten der Datenbank und den Eigenschaften der Objekte z. B. eines digitalen Zwillings zu schaffen.

Die ASB 2.05 stellt daher eine Weiterentwicklung dar, bei der das Teilsegment Bauwerke im Vergleich zur ASB-ING 2013 deutlich erweitert und modernisiert wurde. Die Änderungen umfassen eine streng objektorientierte Strukturierung der Bauwerksdaten. Die Objekte erhalten in einer hierarchischen Modellierung der Bauwerksbestandteile bestehend aus Klassen (z. B. Bauwerk, Teilbauwerk, Bauteil) und Attributen unter anderem jeweils eine Geometrie, einen Status, Zuständigkeiten, Maßnahmen und auch Schäden. Die Klassen sind durch Verknüpfungen (Relationen) miteinander verbunden, was eine flexible und konsistente Abbildung komplexer Bauwerksstrukturen ermöglicht. Die Verknüpfung zwischen Bauwerksdaten und digitalen Zwillingen oder BIM-Modellen erfolgt durch eindeutige Identifikatoren (z. B. Bauwerksnummer, Teilbauwerks-ID, Bauteil-ID), die in der Datenbank hinterlegt sind. Diese IDs sind die Schlüssel für die bidirektionale Verbindung zwischen den Daten im System und den digitalen Modellen oder GIS-Systemen.

Folgende Punkte sind in Bezug auf die Verbindung zu digitalen Modellen besonders hervorzuheben:

- Objektorientiertes Modell mit klaren Klassen und Beziehungen: Das Modell nutzt Klassen, Attribute und Vererbungsstrukturen, um Bauwerke, Teilbauwerke, Bauteile, Schäden und Maßnahmen präzise zu beschreiben. Diese klare Struktur erleichtert die bidirektionale Verknüpfung mit digitalen Modellen.

- Eindeutige Identifikation durch ASB-Schlüssel und IDs: Jedes Bauwerk, Teilbauwerk und Bauteil erhält eindeutige, hierarchisch strukturierte Identifikatoren (z. B. Bauwerksnummer, Teilbauwerks-ID, Bauteil-ID). Diese IDs sind die Schlüssel, um die Daten mit digitalen Zwillingen oder BIM Modellen exakt zu verknüpfen und synchron zu halten.

- Hierarchische und flexible Daten-strukturen: Das Modell beschreibt Bauwerke in ihrer hierarchischen Gliederung (Bauwerk → Teilbauwerk → Bauteile → Bauteilergänzungen). Diese Hierarchie entspricht der Struktur eines digitalen Modells.

- Verknüpfung mit geometrischen Daten: Das Modell enthält komplexe Geometrie-Datentypen (Punkt, Linie, Fläche, Volumen), die in BIM- und GIS-Systemen genutzt werden. Diese Geometrien können direkt in digitale Modelle übernommen werden, um eine räumliche Visualisierung zu ermöglichen.

- Integration von Zustands- und Schadensdaten: Das Modell erfasst den aktuellen Zustand, Schäden, Maßnahmen und deren Historie. Diese dynamischen Daten lassen sich in digitale Modelle integrieren.

- Standardisierte Schnittstellen und Kataloge: Die Verwendung von Katalogen, standardisierten Schlüsseln und Metainformationen ermöglicht eine automatisierte, konsistente Datenübertragung.

- Unterstützung für den Lebenszyklus und Aktualisierung: Das Modell beschreibt den Lebenszyklus der Bauwerke und Bauteile, was eine kontinuierliche Aktualisierung und Synchronisation mit den digitalen Modellen ermöglicht, um stets den aktuellen Zustand abzubilden.

Die ASB Version 2.05 wurde 2024 auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (BASt) veröffentlicht, aber bisher noch nicht vom BMV zur Anwendung vorgeschrieben. Hintergrund hierfür ist, dass die Entwicklung des Systems SIB-Bauwerke 2.0 [6] noch nicht endgültig abgeschlossen ist, und daher noch kein System zur Verfügung steht, dass die ASB 2.05 in den praktischen Betrieb überführt. Die ASB-ING 2.05 stellt jedoch das erklärte Ziel des Bundes und der Länder dar, wie Bauwerksdatenhaltung in Zukunft strukturiert sein soll. Sie ist damit die Leitschnur für die Entwicklung von SIB-Bauwerke 2.0 und allen anderen Softwareprodukten, die im Bereich der Bauwerksdatenhaltung im Bund/Länderkontext gedacht werden können. Damit kommt ihr in gewisser Weise auch eine Leuchtturmfunktion zu, durch die sich auch Rückkopplungen zu Softwareentwicklungen in anderen Bereichen ergeben.

Programmsystem SIB-Bauwerke 2.0

Die Software SIB-Bauwerke, die bundesweit zur Erfassung der Bauwerksdaten und Bauwerksprüfungen genutzt wird, befindet sich schon seit mehreren Jahren in einem aufwendigen Entwicklungsprozess hin zur Version 2.0. Die neue Version soll die Anforderungen an die Digitalisierung besser erfüllen als die aktuelle Version, insbesondere im Bereich der modellgestützten Schadensaufnahme und BIM-Integration. Allerdings verzögerte sich die Einführung der neuen Version bereits mehrfach. Im Herbst 2025 soll ein Zeitplan bis zur Einführung von SIB 2.0 veröffentlicht werden, der wohl nicht vor 2027 liegen wird.

Richtlinie zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 – RI-EBW-Prüf

Diese Richtlinie baut zum einen auf DIN 1076 und zum anderen auf der ASB-ING auf. Da beide Regelwerke grundhaft überarbeitet wurden, werden sich auch in der RI-EBW-Prüf Veränderung ergeben. Einige wesentliche Begriffe, wie z. B. Prüfanweisung und Prüfhandbuch sind jetzt in der Norm definiert und müssen in den nachgeordneten Regelwerken nur weiter konkretisiert werden. Hier ist sehr viel redaktionelle, aber auch inhaltliche Arbeit noch zu leisten. Mit einer überarbeiteten Version ist im Jahre 2026 zu rechnen.

VFIB-Empfehlung zur Leistungsbeschreibung, Aufwandsermittlung und Vergabe von Leistungen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076

Nachdem die VFIB (Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung)-Empfehlung [7] u. a. auf DIN 1076 aufbaut, wird auch dieses Werk an die neue Ausgabe der Norm angepasst werden müssen. Allerdings können Änderungen in den nachgeordneten o. g. sekundären Regelwerken auch Einfluss auf die VFIB-Empfehlung haben, so dass eine grundlegende Überarbeitung noch einige Zeit dauern wird.

Aus diesem Grund hat sich der VFIB entschieden, die Ergebnisse der aktuellen Bearbeitungen in einer neuen Ausgabe zu veröffentlichen, die als Grundlage noch DIN 1076, Ausgabe 1999 hat. Die neue Ausgabe soll noch im Herbst 2025 veröffentlicht werden.

Literatur

[1] Marzahn, G.; Anwander, K.; Mertens, M.; Morgenthal, G.; Pinnel, R. (2023); Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Aktueller Stand der Überarbeitung der Norm. Bautechnik 100, H. 11, S. 699–706

[2] Halstenberg, M.; Naumann, J.; Bauwerksprüfung nach DIN 1076 – Verantwortung, Haftung und Vergütung. 3 Beiträge in Deutsches Ingenieurblatt 1–4/2021

[3] ASB-ING; Anweisung Straßeninformationsbank – Teilsystem Bauwerksdaten; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe Februar 2013 und Ausgabe 2.05, Bundesanstalt für Straßenwesen, Ausgabe 2024 veröffentlicht aber nicht eingeführt

[4] RI-EBW-Prüf; Richtlinie zur einheitlichen Erfassung und Bewertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe 02/2017

[5] RI-ERH-ING; Richtlinien für die Erhaltung von Ingenieurbauten; Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Ausgabe 05/2021

[6] Programmsystem SIB Bauwerke, Version 2.0 in Vorbereitung

[7] VFIB-Empfehlung zur Leistungsbeschreibung, Aufwandsermittlung und Vergabe von Leistungen der Bauwerksprüfung nach DIN 1076; Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung (VFIB); Ausgabe 2022

Gero Marzahn

Prof. Dr.-Ing., Referatsleiter StB 24 Ingenieurbauwerke des Bundesministeriums für Verkehr, Bonn, Obmann des Normungsausschusses DIN 1076 © privat

René Pinnel

Dipl.-Ing., Mitarbeiter im Ref. 48 des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, München; Mitglied im Beirat des VFIB (Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung), Mitglied im KoA Erhaltung, im Normungsausschuss DIN 1076 sowie in den Arbeitskreisen ASB-ING und RI-EBW-PRÜF © privat

Klement Anwander

Dipl.-Ing. (FH), seit 2024 Geschäftsführer der nowIC GmbH, von 2002 bis 2023 Vorstand der Konstruktionsgruppe Bauen AG; Mitglied im Vorstand des VFIB (Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung); Mitglied im Normungsausschuss DIN 1076 © privat

Uwe Willberg

Prof. Dr.-Ing.,bis 2025 Geschäftsbereichsleiter Bau und Erhaltung bei der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, München; Mitglied im Vorstand des VFIB (Verein für Ingenieure der Bauwerksprüfung) © Foto: Andreas Heddergott / TU München