Als Kaiser-Wilhelm-Brücke war sie ein Vorzeigeprojekt wie kaum ein anderes Brückenbauwerk, sie war ein viel beachteter Beitrag in dem damals zwischen den Industrienationen ausgetragen Wettkampf um technische Innovationen und Größenrekorde, denn gerade der Eisenbrückenbau galt damals im ausgehenden 19. Jahrhundert als Königsdisziplin des Ingenieurbaus. Die deutschen Ingenieure waren genauestens über die Fortschritte im britischen und im französischen Brückenbau informiert, mit der Eisenbahnbrücke über die Wupper wollten sie insbesondere die spektakulären Brückenbauten von Gustave Eiffel übertreffen, was ihnen in mancher Hinsicht auch gelang.

Historisches Wahrzeichen

Start » Ingenieurwesen » Ingenieurbaukunst » Historisches Wahrzeichen

Die Müngstener Brücke

Die Müngstener Brücke

Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 2025

Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst 2025

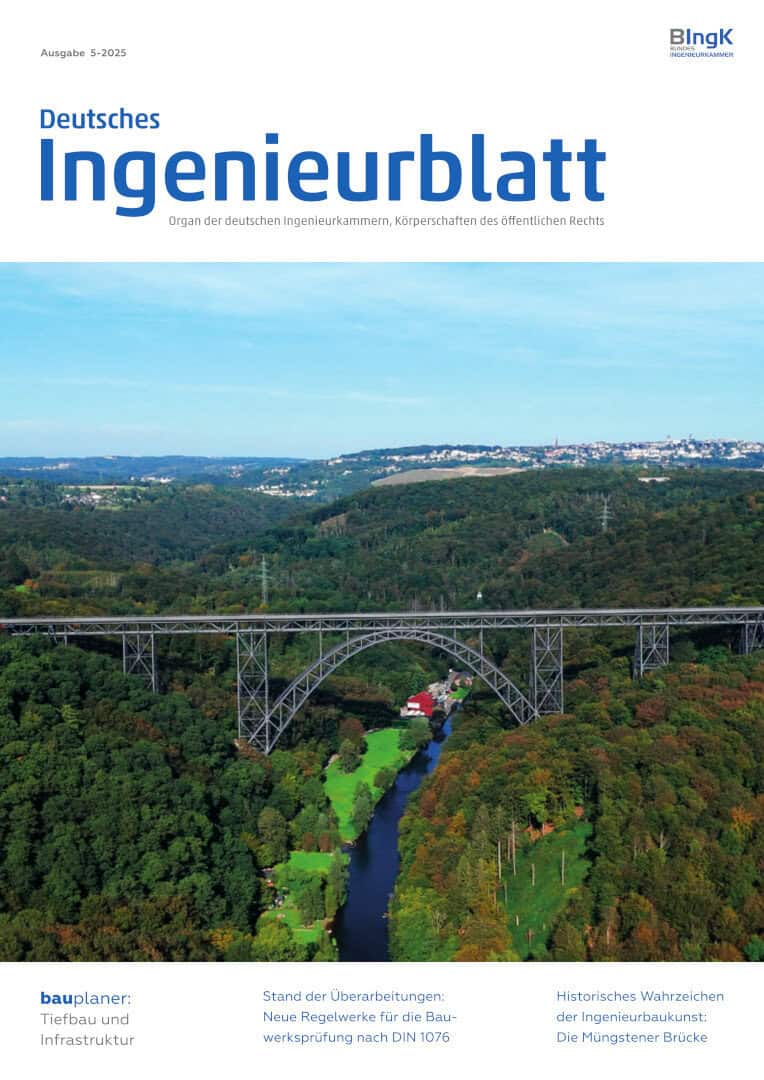

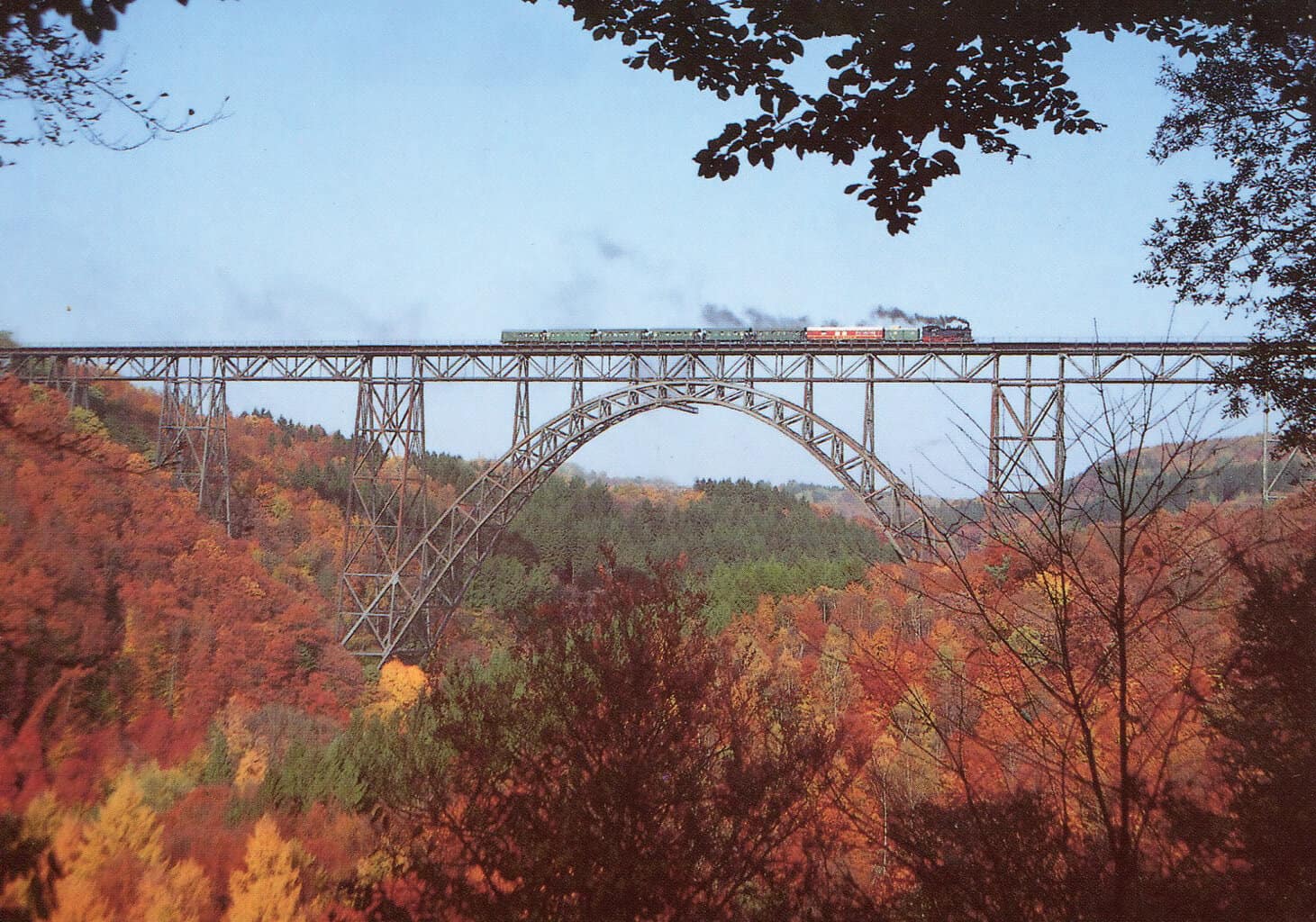

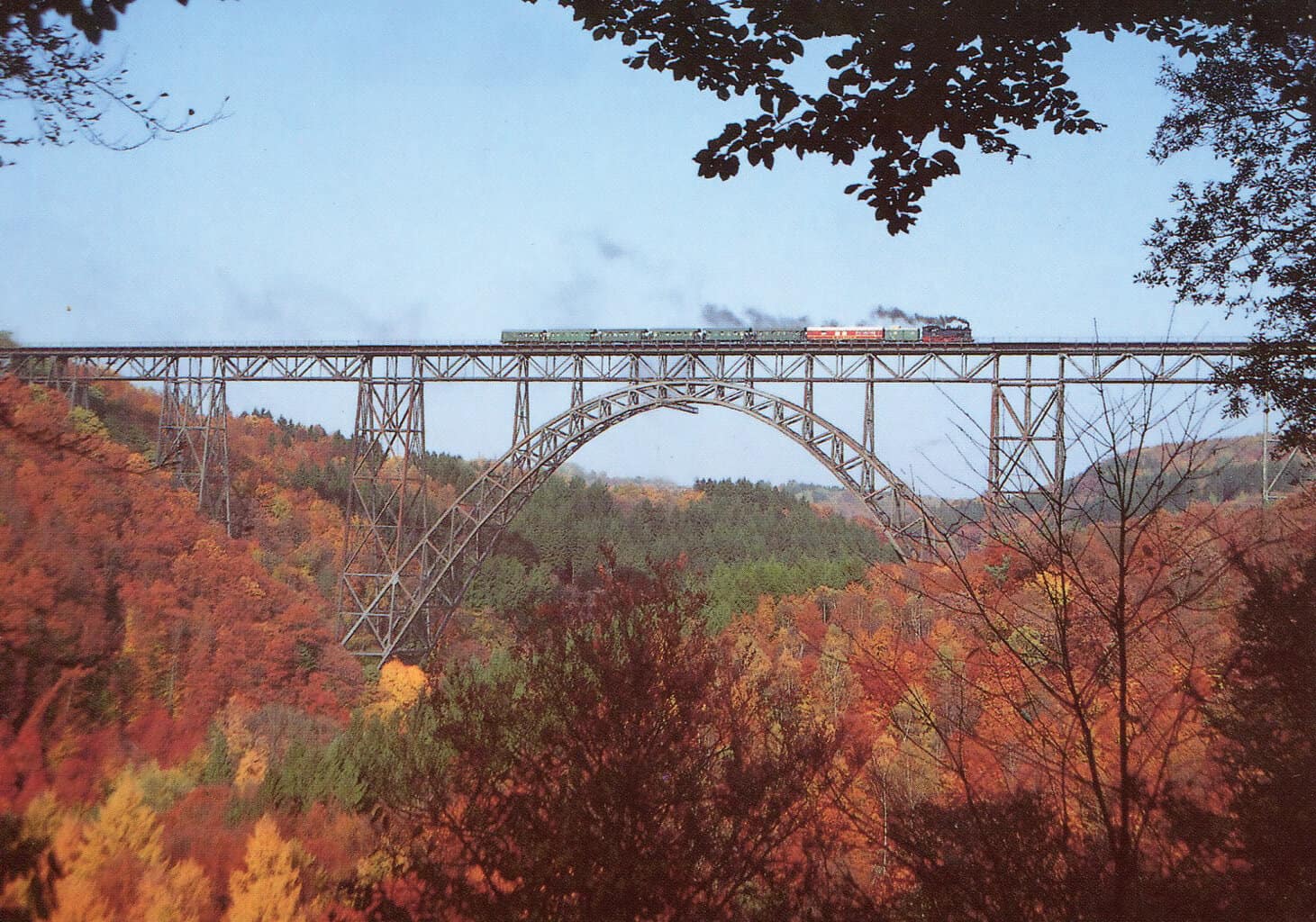

Zwischen Solingen und Remscheid spannt sich über das tief eingeschnittene Tal der Wupper die Müngstener Brücke. 1897 eröffnet galt sie im wilhelminischen Kaiserreich als Meisterleistung deutscher Brückenbaukunst. Unzählige Postkarten zeigten das Motiv der Bogenbrücke, häufig im Größenvergleich zu anderen berühmten Bauwerken wie dem Kölner Dom oder eingebettet in die wildromantische, damals wie heute viel besuchte Landschaft.

Zwischen Solingen und Remscheid spannt sich über das tief eingeschnittene Tal der Wupper die Müngstener Brücke. 1897 eröffnet galt sie im wilhelminischen Kaiserreich als Meisterleistung deutscher Brückenbaukunst. Unzählige Postkarten zeigten das Motiv der Bogenbrücke, häufig im Größenvergleich zu anderen berühmten Bauwerken wie dem Kölner Dom oder eingebettet in die wildromantische, damals wie heute viel besuchte Landschaft.

Brückenbau als Königsdisziplin

Als Kaiser-Wilhelm-Brücke war sie ein Vorzeigeprojekt wie kaum ein anderes Brückenbauwerk, sie war ein viel beachteter Beitrag in dem damals zwischen den Industrienationen ausgetragen Wettkampf um technische Innovationen und Größenrekorde, denn gerade der Eisenbrückenbau galt damals im ausgehenden 19. Jahrhundert als Königsdisziplin des Ingenieurbaus. Die deutschen Ingenieure waren genauestens über die Fortschritte im britischen und im französischen Brückenbau informiert, mit der Eisenbahnbrücke über die Wupper wollten sie insbesondere die spektakulären Brückenbauten von Gustave Eiffel übertreffen, was ihnen in mancher Hinsicht auch gelang.

Eingespannter Bogen

Die Müngstener Brücke gilt mit einer Höhe von 107 Metern über dem Talgrund noch heute als eine der höchsten Eisenbahnbrücken Europas. Im Unterschied zu vielen großen Fachwerkbogenbrücken, die zuvor gebaut wurden, hat der parabelförmige Bogen weder am Scheitel noch an den Auflagerpunkten Gelenke – der rund 170 Meter weit spannende Bogen ist an den Kämpfern eingespannt. Dies erfordert große Aufstandsflächen an den Fußpunkten, während sich der Fachwerkbogen nach oben, zum Scheitel hin verjüngt. Der wichtigste Vorteil des eingespannten Bogens: eine deutliche Materialeinsparung gegenüber dem Zwei- oder dem Dreigelenkbogen.

Warum sich ein Login für Kammermitglieder lohnt:

Ihre Login-Daten verwaltet die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.

Das dreifach statisch unbestimmte System war damals allerdings nur schwer analytisch zu erfassen. Den Ingenieuren war bewusst, dass Temperaturdehnungen, Imperfektionen und Rechenungenauigkeiten zu großen Eigenspannungen führen können. Mehrfach waren neuerliche statische Berechnungen erforderlich und dennoch blieb ein Rest an Ungewissheit: Der Bau war zweifelsohne ein Wagnis.

Zur Sicherstellung eines möglichst zwängungsfreien Aufbaus der Eisenkonstruktion waren zahlreiche, bisher noch wenig erprobte Vorkehrungen erforderlich. Dazu zählten mit großen Gewindeschrauben horizontal und vertikal justierbare Auflagerstühle an den Fußpunkten des Bogens.

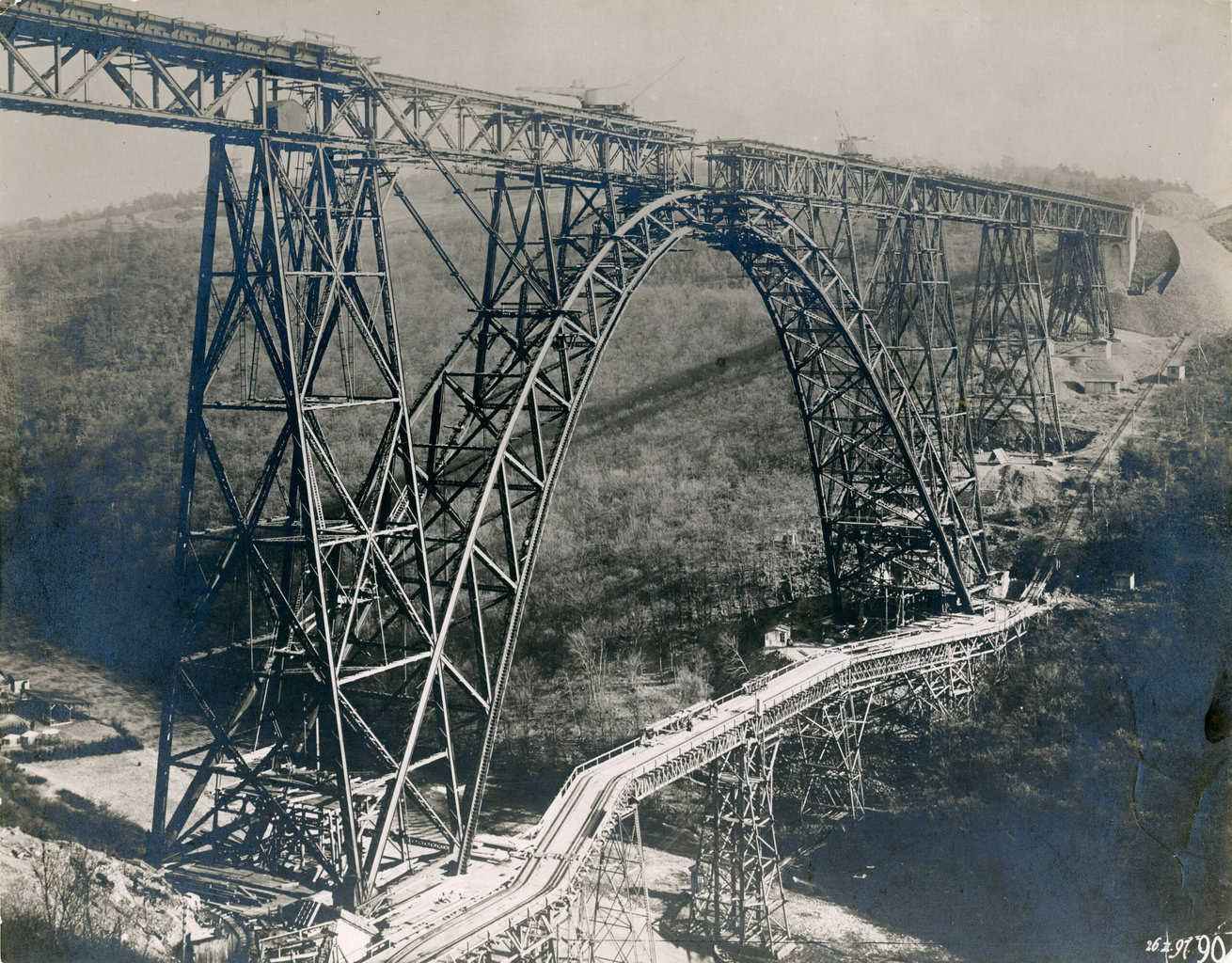

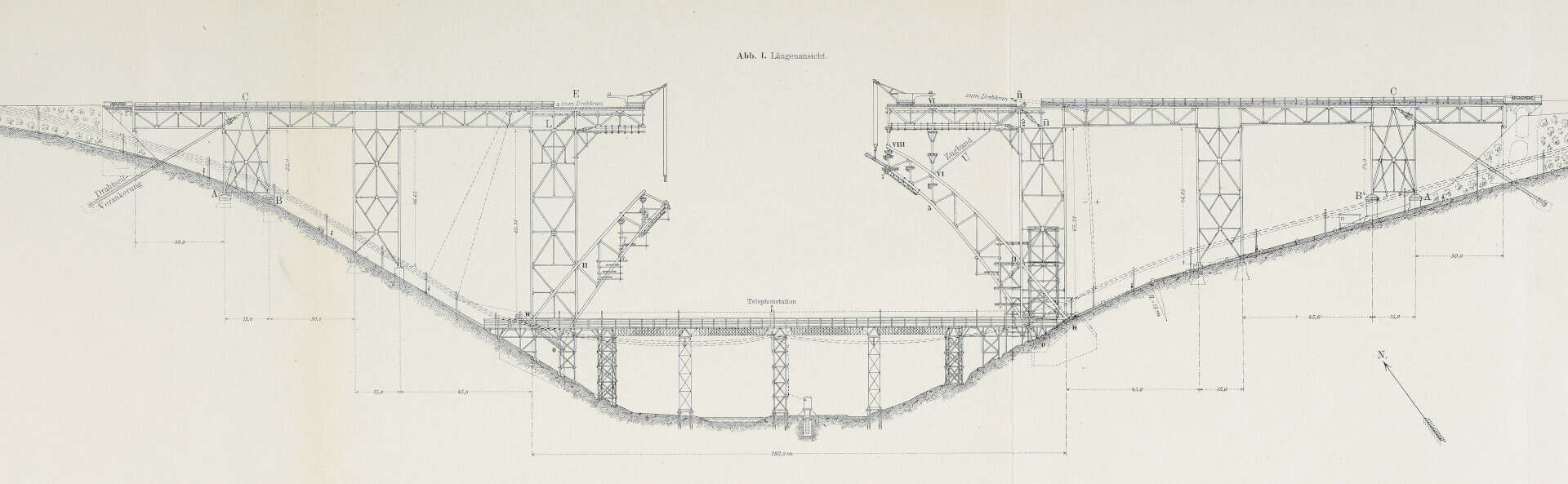

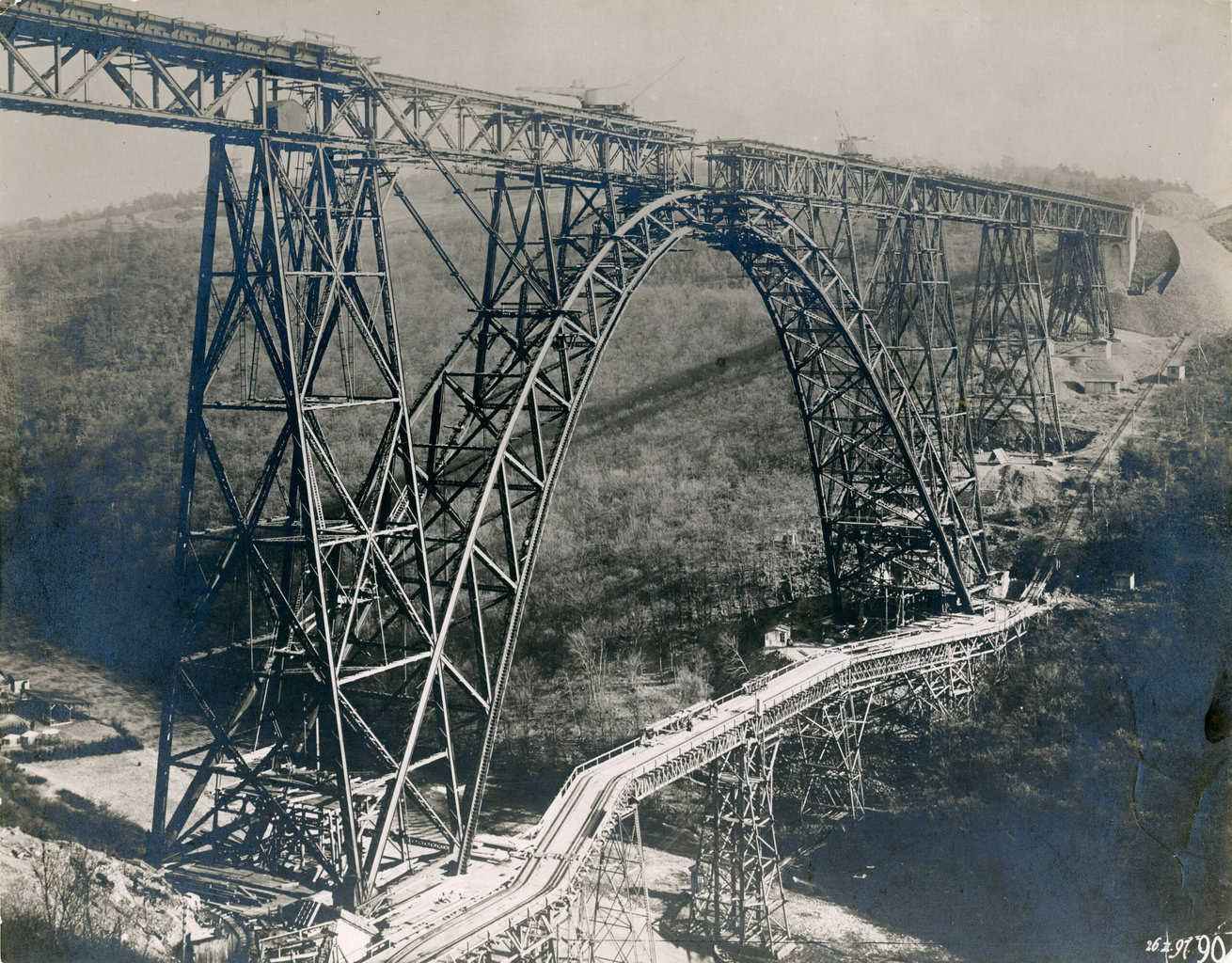

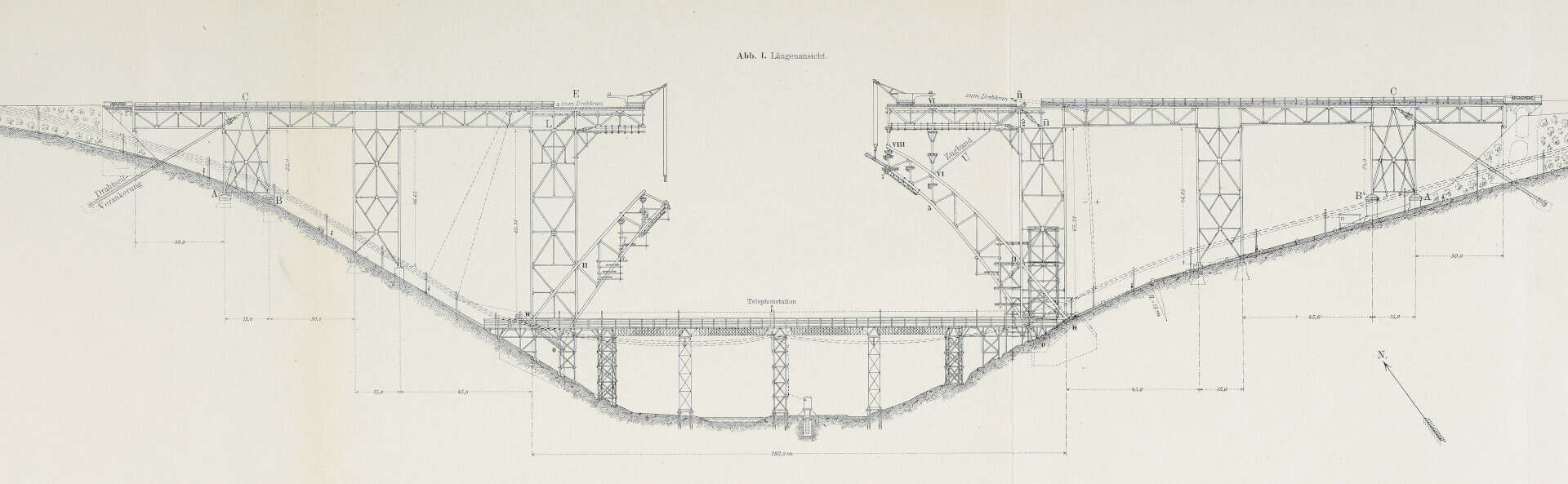

Freivorbau mit zusätzlichen Rückverankerungen

Mit Staunen beobachteten die vielen Besucher der Baustelle in Müngsten den freien Vorbau der beiden Bogenhälften, die mit dicken Drahtseilen zusätzlich rückverankert waren. So konnte der Bogen ohne aufwändiges Lehrgerüst frei auskragend über dem Tal errichtet werden. Die Arbeiter bewegten sich auf fliegenden Gerüsten in schwindelerregender Höhe. Nicht nur die Fachpresse berichtete regelmäßig über den Baufortgang. Die zahlreichen Baustellenfotografien vermitteln heute noch ein anschauliches Bild der einzelnen Bauzustände.

Auch die Bogenbrücken von Gustave Eiffel – allen voran der 1884 fertig gestellte und ähnlich weit spannende Garabit-Viadukt im französischen Zentralmassiv – wurden ohne Lehrgerüste und mit Rückverankerungen der auskragenden Bogenteile errichtet. Da die Fußpunkte dieser französischen Fachwerkbögen gelenkig gelagert sind, waren dort noch aufwändigere Zugseile notwendig als beim eingespannten Bogen in Müngsten, dessen Hälften sich im Bauzustand bis zu einer gewissen Auskragung mittels der Einspannung an den Fußpunkten auch ohne zusätzlich Hilfe im Gleichgewicht hielten.

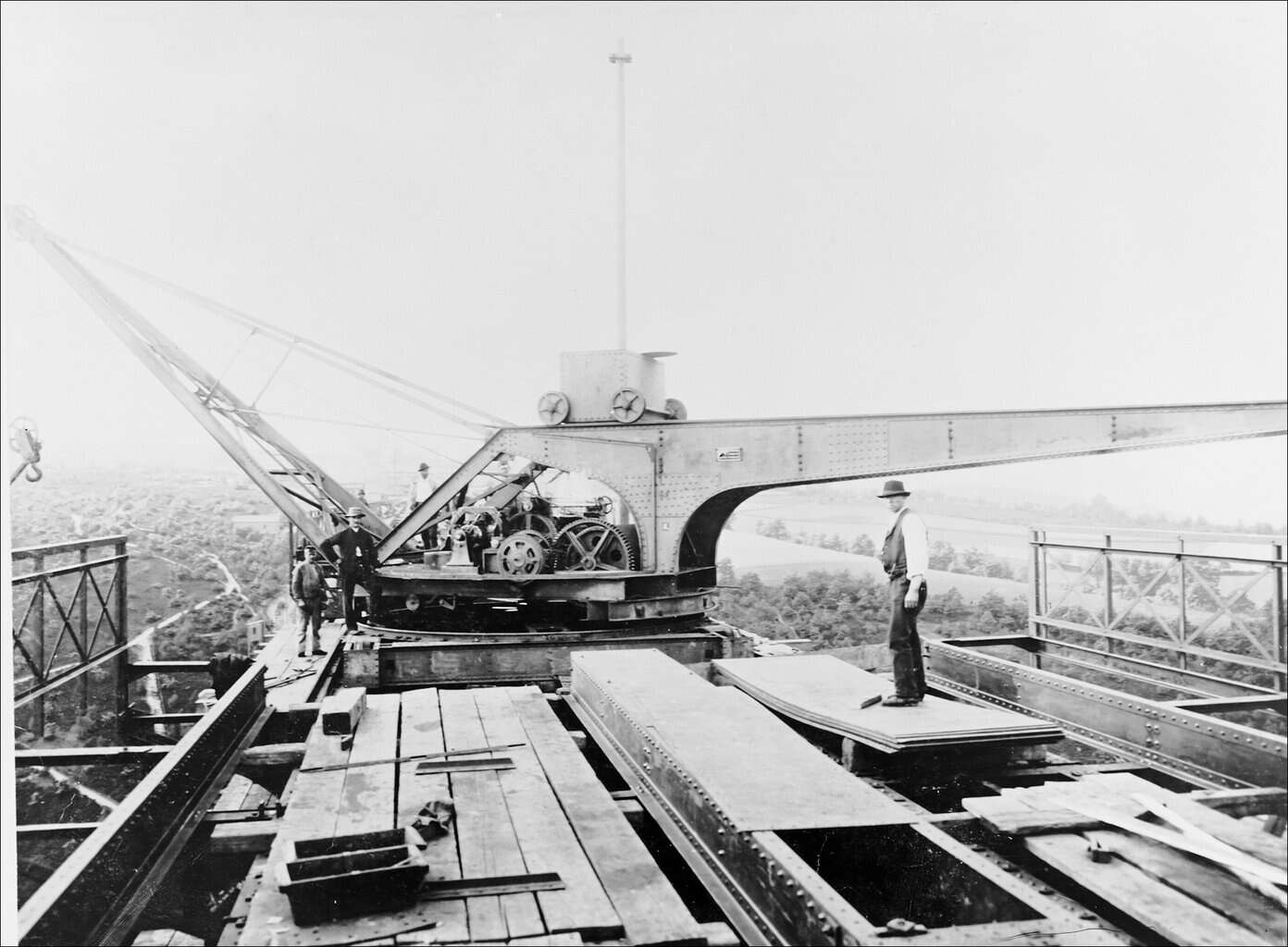

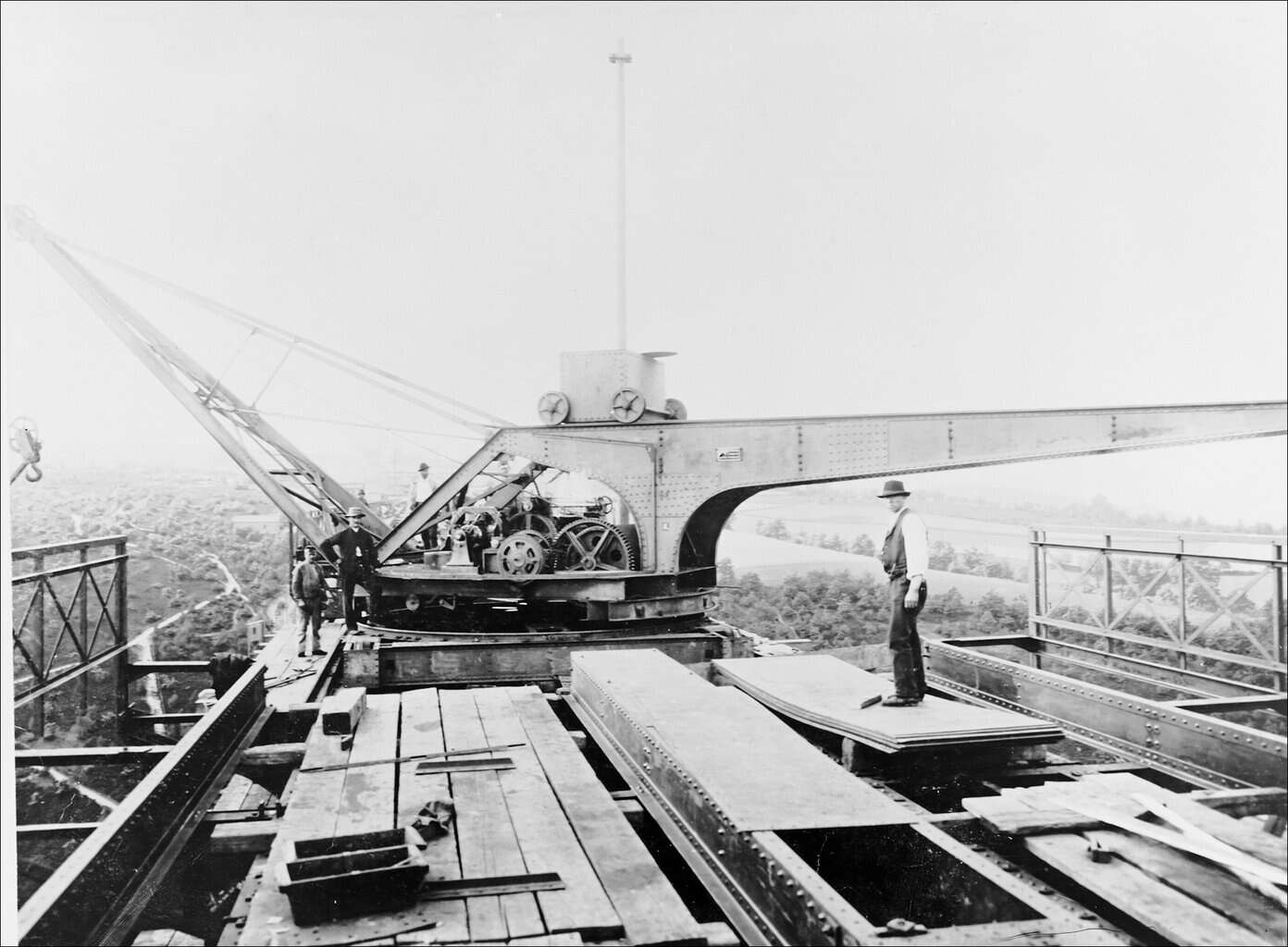

Elektrisch betriebene Bredtsche Drehkrane

Auf den Enden des parallel mit den beiden Bogenhälften errichteten horizontalen Fahrbahnträgers arbeiteten elektrisch betriebene Drehkrane, die der aus Wuppertal (Barmen) stammende Maschinenbauingenieur Rudolf Bredt, Eigentümer der Kranfabrik Stuckenholz in Wetter an der Ruhr, entwickelt hatte.

Diese besaßen ein bewegliches Kontergewicht, das je nach Größe der Hakenlast ein- oder ausgefahren wurde. So konnte man auf den sonst üblichen, überdimensionierten Kranballast verzichten. Die Hauptträger wurden dadurch im Bauzustand weitaus weniger belastet. Den Strom für die beiden Drehkrane und für andere Baustelleneinrichtungen lieferten zwei auf der Baustelle installierte und mit Dampf betriebenen Dynamos mit einer Leistung von je 23 PS.

Mainz-Gustavsburg und MAN

Nach mehreren Vorentwürfen durch die Eisenbahndirektion und einer beschränkten Ausschreibung unter den vier damals führenden Brückenbauanstalten hatte die Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg 1893 den Auftrag zur Bauausführung erhalten. 1898, ein Jahr nach Fertigstellung der Müngstener Brücke fusionierte die Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg mit der Maschinenfabrik Augsburg zum weltweit agierenden Großkonzern MAN.

Alle Eisenteile der Müngstener Brücke wurden in der MAN-Niederlassung in Gustavsburg bei Mainz gefertigt. Das Werk dort hatte zuvor zahlreiche andere große Eisenbahnbrücken errichtet und mit der 156 Meter weit spannenden Grünenthaler Hochbrücke (Bogenbrücke mit Kämpfergelenken) über den Nord-Ostsee-Kanal 1892 einen vorläufigen nationalen Rekord aufgestellt.

Die planenden Ingenieure

Mit der Müngstener Brücke ist bisher vor allem ein Name verbunden: Anton von Rieppel. Er war seit 1889 in die Leitung der Maschinenbau AG Nürnberg berufen worden und ab 1892 der alleinige Vorstand, in dieser Funktion trieb er dann die Fusion mit der Maschinenfabrik Augsburg voran; später war er dann Generaldirektor der MAN. Seine steile Karriere im Kaiserreich bis hin zur Verleihung des Adelstitels zeigt, wie das Ingenieurwesen damals an gesellschaftlicher Reputation gewann.

Obwohl Anton von Rieppel während der Planungen und dem Bau der Müngstener Brücke in Nürnberg voll auf mit der Umwandlung der Firma in einen Großkonzern beschäftigt war und nur selten zur Fertigungsstätte nach Gustavsburg oder gar zur Baustelle nach Müngsten kam, stilisierte er sich später zum genialen Schöpfer der Müngstener Brücke. Tatsächlich waren es vor allem andere Ingenieure, die wesentlich zum Gelingen des Prestigeprojekts beitrugen. Manche von ihnen durchliefen danach ebenfalls beachtenswerte Karrieren, während andere heute weitgehend vergessen sind.

Zu letzteren gehört Bernhard Rudolf Bilfinger. Er war ab 1888 Erster Technischer Direktor des Werkes Gustavsburg und hatte zuvor fast vier Jahrzehnte lang als Chefingenieur für die Pforzheimer Eisenwerke und Maschinenfabrik Gebrüder Benckiser viele Eisenbahnbrücken im In- und Ausland geplant und ausgeführt, einschließlich der Einführung des Taktschiebeverfahrens für große, statisch unbestimmte Durchlaufträgerbrücken. Bilfingers Sohn Bernhard Karl Bilfinger war bereits 1887 in die Brückenbauanstalt Gustavsburg als leitender Ingenieur und Zweiter Direktor eingetreten. Beide Bilfinger Ingenieure trugen mit ihren Brückenkonstruktionen wesentlich zum erneuten Aufstreben der Brückenbauanstalt bei, die 1884 noch von der Schließung bedroht war. So gehen der Entwurf, das Bauverfahren im Freivorbau wie auch die statische Berechnung der Müngstener Brücke auf Bernhard Rudolf Bilfinger zurück. Durch dessen frühen Tod sechs Wochen nach Vollendung des Bauwerks und die spätere Aneignung der alleinigen Urheberschaft durch Anton von Rieppel geriet sein zentrales Mitwirken in Vergessenheit.

Unbeschadet durch zwei Weltkriege

Anders als viele andere großen Brücken wurde die Müngstener Brücke im Zweiten Weltkrieg weder durch Bombenangriffe getroffen noch durch die zurückweichenden deutschen Truppen gesprengt. Allerdings fanden nach den 1960er Jahren keine umfassenden Instandsetzungsarbeiten mehr statt.

Nach Teilsperrungen und Diskussionen um einen Abbruch der Müngstener Brücke und den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke führte die Deutsche Bahn 2013 bis 2021 für 30 Millionen Euro eine Grundinstandsetzung durch, bei der allerdings etliche Originalbauteile ersetzt wurden.

UNESCO-Welterbe?

Bereits 1985 erfolgte der Eintrag in die Denkmalliste, seit 2012 ist das Bauwerk zudem ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. Zugleich bemühen sich die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal das öffentliche Interesse an diesem einzigartigen Ingenieurbauwerk nach Kräften zu fördern.

Hierzu zählen auch die Vorbereitungen für eine Bewerbung der Müngstener Brücke um die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste. Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen zunächst eine Aufnahme in die bundesdeutsche Tentativliste zur Nominierung zurückstellte, zugleich aber die Ausarbeitung eines transnationalen Antrags mit Vergleichsbeispielen in Europa empfahl, wird nun ein Antrag gemeinsam mit fünf anderen bekannten eisernen Fachwerkbogenbrücken des späten 19. Jahrhunderts erarbeitet: der Ponte Maria Pia und der Ponte Dom Luís I in Portugal sowie dem Garabit- und dem Viaur-Viadukt in Frankreich und einer weiteren spektakulären Bogenbrücke, der Ponte San Michele in Italien, Region Lombardei.

Eine Aufnahme der Müngstener Brücke in die UNESCO-Welterbeliste gemeinsam mit den Bogenbrücken in Portugal und Frankreich bietet die einmalige Chance, zu veranschaulichen wie sich die Ingenieure im späten 19. Jahrhundert trotz der nationalen Differenzen und Anfeindungen intensiv über die Grenzen hinweg austauschten, die jeweils bessere konstruktive Lösung adaptierten und so den Stand der Technik nicht nur im eigenen Land, sondern in ganz Europa voranbrachten.

Die Bundesingenieurkammer zeichnet am 30. Oktober 2025 die Müngstener Brücke als Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland aus.

Eingespannter Bogen

Die Müngstener Brücke gilt mit einer Höhe von 107 Metern über dem Talgrund noch heute als eine der höchsten Eisenbahnbrücken Europas. Im Unterschied zu vielen großen Fachwerkbogenbrücken, die zuvor gebaut wurden, hat der parabelförmige Bogen weder am Scheitel noch an den Auflagerpunkten Gelenke – der rund 170 Meter weit spannende Bogen ist an den Kämpfern eingespannt. Dies erfordert große Aufstandsflächen an den Fußpunkten, während sich der Fachwerkbogen nach oben, zum Scheitel hin verjüngt. Der wichtigste Vorteil des eingespannten Bogens: eine deutliche Materialeinsparung gegenüber dem Zwei- oder dem Dreigelenkbogen.

Das dreifach statisch unbestimmte System war damals allerdings nur schwer analytisch zu erfassen. Den Ingenieuren war bewusst, dass Temperaturdehnungen, Imperfektionen und Rechenungenauigkeiten zu großen Eigenspannungen führen können. Mehrfach waren neuerliche statische Berechnungen erforderlich und dennoch blieb ein Rest an Ungewissheit: Der Bau war zweifelsohne ein Wagnis.

Zur Sicherstellung eines möglichst zwängungsfreien Aufbaus der Eisenkonstruktion waren zahlreiche, bisher noch wenig erprobte Vorkehrungen erforderlich. Dazu zählten mit großen Gewindeschrauben horizontal und vertikal justierbare Auflagerstühle an den Fußpunkten des Bogens.

Freivorbau mit zusätzlichen Rückverankerungen

Mit Staunen beobachteten die vielen Besucher der Baustelle in Müngsten den freien Vorbau der beiden Bogenhälften, die mit dicken Drahtseilen zusätzlich rückverankert waren. So konnte der Bogen ohne aufwändiges Lehrgerüst frei auskragend über dem Tal errichtet werden. Die Arbeiter bewegten sich auf fliegenden Gerüsten in schwindelerregender Höhe. Nicht nur die Fachpresse berichtete regelmäßig über den Baufortgang. Die zahlreichen Baustellenfotografien vermitteln heute noch ein anschauliches Bild der einzelnen Bauzustände.

Auch die Bogenbrücken von Gustave Eiffel – allen voran der 1884 fertig gestellte und ähnlich weit spannende Garabit-Viadukt im französischen Zentralmassiv – wurden ohne Lehrgerüste und mit Rückverankerungen der auskragenden Bogenteile errichtet. Da die Fußpunkte dieser französischen Fachwerkbögen gelenkig gelagert sind, waren dort noch aufwändigere Zugseile notwendig als beim eingespannten Bogen in Müngsten, dessen Hälften sich im Bauzustand bis zu einer gewissen Auskragung mittels der Einspannung an den Fußpunkten auch ohne zusätzlich Hilfe im Gleichgewicht hielten.

Elektrisch betriebene Bredtsche Drehkrane

Auf den Enden des parallel mit den beiden Bogenhälften errichteten horizontalen Fahrbahnträgers arbeiteten elektrisch betriebene Drehkrane, die der aus Wuppertal (Barmen) stammende Maschinenbauingenieur Rudolf Bredt, Eigentümer der Kranfabrik Stuckenholz in Wetter an der Ruhr, entwickelt hatte.

Diese besaßen ein bewegliches Kontergewicht, das je nach Größe der Hakenlast ein- oder ausgefahren wurde. So konnte man auf den sonst üblichen, überdimensionierten Kranballast verzichten. Die Hauptträger wurden dadurch im Bauzustand weitaus weniger belastet. Den Strom für die beiden Drehkrane und für andere Baustelleneinrichtungen lieferten zwei auf der Baustelle installierte und mit Dampf betriebenen Dynamos mit einer Leistung von je 23 PS.

Mainz-Gustavsburg und MAN

Nach mehreren Vorentwürfen durch die Eisenbahndirektion und einer beschränkten Ausschreibung unter den vier damals führenden Brückenbauanstalten hatte die Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg 1893 den Auftrag zur Bauausführung erhalten. 1898, ein Jahr nach Fertigstellung der Müngstener Brücke fusionierte die Maschinenbau-Actien-Gesellschaft Nürnberg mit der Maschinenfabrik Augsburg zum weltweit agierenden Großkonzern MAN.

Alle Eisenteile der Müngstener Brücke wurden in der MAN-Niederlassung in Gustavsburg bei Mainz gefertigt. Das Werk dort hatte zuvor zahlreiche andere große Eisenbahnbrücken errichtet und mit der 156 Meter weit spannenden Grünenthaler Hochbrücke (Bogenbrücke mit Kämpfergelenken) über den Nord-Ostsee-Kanal 1892 einen vorläufigen nationalen Rekord aufgestellt.

Die planenden Ingenieure

Mit der Müngstener Brücke ist bisher vor allem ein Name verbunden: Anton von Rieppel. Er war seit 1889 in die Leitung der Maschinenbau AG Nürnberg berufen worden und ab 1892 der alleinige Vorstand, in dieser Funktion trieb er dann die Fusion mit der Maschinenfabrik Augsburg voran; später war er dann Generaldirektor der MAN. Seine steile Karriere im Kaiserreich bis hin zur Verleihung des Adelstitels zeigt, wie das Ingenieurwesen damals an gesellschaftlicher Reputation gewann.

Obwohl Anton von Rieppel während der Planungen und dem Bau der Müngstener Brücke in Nürnberg voll auf mit der Umwandlung der Firma in einen Großkonzern beschäftigt war und nur selten zur Fertigungsstätte nach Gustavsburg oder gar zur Baustelle nach Müngsten kam, stilisierte er sich später zum genialen Schöpfer der Müngstener Brücke. Tatsächlich waren es vor allem andere Ingenieure, die wesentlich zum Gelingen des Prestigeprojekts beitrugen. Manche von ihnen durchliefen danach ebenfalls beachtenswerte Karrieren, während andere heute weitgehend vergessen sind.

Zu letzteren gehört Bernhard Rudolf Bilfinger. Er war ab 1888 Erster Technischer Direktor des Werkes Gustavsburg und hatte zuvor fast vier Jahrzehnte lang als Chefingenieur für die Pforzheimer Eisenwerke und Maschinenfabrik Gebrüder Benckiser viele Eisenbahnbrücken im In- und Ausland geplant und ausgeführt, einschließlich der Einführung des Taktschiebeverfahrens für große, statisch unbestimmte Durchlaufträgerbrücken. Bilfingers Sohn Bernhard Karl Bilfinger war bereits 1887 in die Brückenbauanstalt Gustavsburg als leitender Ingenieur und Zweiter Direktor eingetreten. Beide Bilfinger Ingenieure trugen mit ihren Brückenkonstruktionen wesentlich zum erneuten Aufstreben der Brückenbauanstalt bei, die 1884 noch von der Schließung bedroht war. So gehen der Entwurf, das Bauverfahren im Freivorbau wie auch die statische Berechnung der Müngstener Brücke auf Bernhard Rudolf Bilfinger zurück. Durch dessen frühen Tod sechs Wochen nach Vollendung des Bauwerks und die spätere Aneignung der alleinigen Urheberschaft durch Anton von Rieppel geriet sein zentrales Mitwirken in Vergessenheit.

Unbeschadet durch zwei Weltkriege

Anders als viele andere großen Brücken wurde die Müngstener Brücke im Zweiten Weltkrieg weder durch Bombenangriffe getroffen noch durch die zurückweichenden deutschen Truppen gesprengt. Allerdings fanden nach den 1960er Jahren keine umfassenden Instandsetzungsarbeiten mehr statt.

Nach Teilsperrungen und Diskussionen um einen Abbruch der Müngstener Brücke und den Bau einer neuen Eisenbahnbrücke führte die Deutsche Bahn 2013 bis 2021 für 30 Millionen Euro eine Grundinstandsetzung durch, bei der allerdings etliche Originalbauteile ersetzt wurden.

UNESCO-Welterbe?

Bereits 1985 erfolgte der Eintrag in die Denkmalliste, seit 2012 ist das Bauwerk zudem ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. Zugleich bemühen sich die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal das öffentliche Interesse an diesem einzigartigen Ingenieurbauwerk nach Kräften zu fördern.

Hierzu zählen auch die Vorbereitungen für eine Bewerbung der Müngstener Brücke um die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste. Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen zunächst eine Aufnahme in die bundesdeutsche Tentativliste zur Nominierung zurückstellte, zugleich aber die Ausarbeitung eines transnationalen Antrags mit Vergleichsbeispielen in Europa empfahl, wird nun ein Antrag gemeinsam mit fünf anderen bekannten eisernen Fachwerkbogenbrücken des späten 19. Jahrhunderts erarbeitet: der Ponte Maria Pia und der Ponte Dom Luís I in Portugal sowie dem Garabit- und dem Viaur-Viadukt in Frankreich und einer weiteren spektakulären Bogenbrücke, der Ponte San Michele in Italien, Region Lombardei.

Eine Aufnahme der Müngstener Brücke in die UNESCO-Welterbeliste gemeinsam mit den Bogenbrücken in Portugal und Frankreich bietet die einmalige Chance, zu veranschaulichen wie sich die Ingenieure im späten 19. Jahrhundert trotz der nationalen Differenzen und Anfeindungen intensiv über die Grenzen hinweg austauschten, die jeweils bessere konstruktive Lösung adaptierten und so den Stand der Technik nicht nur im eigenen Land, sondern in ganz Europa voranbrachten.

Die Bundesingenieurkammer zeichnete am 30. Oktober 2025 die Müngstener Brücke als Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland aus.

https://wahrzeichen.ingenieurbaukunst.de

Martin Trautz

Univ.-Prof. Dr.-Ing., Ordinarius Lehrstuhl Tragkonstruktionen, Fakultät Architektur, RWTH Aachen, Leitung trakoengineering Tragwerkplanung Sonderkonstruktionen, Aachen

Friedmar Voormann

Prof. Dr.-Ing., Hochschule RheinMain, Studienbereich Baukulturerbe, https://www.hs-rm.de/baukulturerbe