Das Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE hat die Domstadt Köln seit 2017 bei der Sanierung, Erweiterung und dem Neubau von Schulbauprojekten begleitet. Sieben Maßnahmen konnte die Stadt bis 2023 termingerecht und erfolgreich abschließen. Der Erfolg führte zu einer erneuten Vergabe: Mittlerweile koordiniert ein interdisziplinäres Team aus rund 20 Expertinnen und Experten insgesamt 22 Schulbauprojekte im Verbund – mit Building Information Modeling als zentralem Steuerungsinstrument. Parallel zeigt Bayern mit dem Gebäudetyp E, wie sich durch modulare, standardisierte Bauweise Bauzeiten verkürzen und Kosten senken lassen. Beide Ansätze adressieren ein massives Problem: Die staatliche Förderbank KfW beziffert den Sanierungsstau an deutschen Schulen auf rund 55 Milliarden Euro.

Das am 18. März 2025 beschlossene Sondervermögen der Bundesregierung könnte einen wichtigen Finanzierungshebel darstellen. Knapp 100 Milliarden Euro aus dem 500 Milliarden Euro schweren Paket für Infrastruktur und Klimaneutralität sollen in die Länder und Kommunen fließen. Wie viel tatsächlich für die Sanierung und den Ausbau von Schulen zugutekommt, steht noch nicht fest.

55 Milliarden Euro Sanierungsbedarf

Die KfW-Schätzung beziffert jene Summe, die nötig wäre, um marode Gebäude wieder in einen funktionalen und sicheren Zustand zu versetzen. Parallel steigen die Schülerzahlen: Die Kultusministerkonferenz prognostiziert bis zum Jahr 2035 einen bundesweiten Anstieg um rund 758.000 auf insgesamt 11,8 Millionen Schülerinnen und Schüler. Der flächendeckende Ausbau von Ganztagsangeboten an Grundschulen ab August 2026 verschärft die Situation zusätzlich.

„Der bauliche Zustand vieler Schulen ist eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit sowie das gute Lernen und Lehren der Schüler- und Lehrerschaft“, sagt Thomas Köhler, Spezialist für Bildungsbauten bei Drees & Sommer. „Wer sich in einem Raum nicht wohlfühlt, der kann sich schlechter konzentrieren und sich weniger gut entfalten.“ Köhler begleitet Schulprojekte im gesamten Bundesgebiet und verbindet technisches Know-how mit pädagogischem Verständnis und strategischer Planung.

Die Zuständigkeit für das Schulwesen liegt formal bei den Ländern, doch die Verantwortung für Schulgebäude tragen in der Regel die Städte und Gemeinden. „Dort fehlt es oft am Personal, Bürokratie erschwert schnelles Bauen zusätzlich und die finanziellen Mittel sind knapp bemessen“, sagt der Experte. „Es besteht jetzt die Chance, dringend benötigte Mittel schnell und unbürokratisch bereitzustellen“, meint Köhler mit Blick auf das Sondervermögen.

Babyboomer-Schulen: Quantität statt Qualität

Besonders problematisch: Gebäude aus den 1950er bis 1970er Jahren. „Gebäude, die zwischen den 1950er und 1970er Jahren errichtet wurden, entstanden unter dem Druck, schnell und kostengünstig Raum zu schaffen. Der Fokus lag auf der schieren Anzahl der Räume und funktionaler Einfachheit, kurzum: Auf Quantität statt Qualität“, so der Experte. Typisch für diese Zeit seien beispielsweise Stahlbeton-Skelettbauten mit Waschbetonfassaden und einfachen Aluminiumfenstern, die zwar effizient gebaut wurden, heute aber als trist und energetisch problematisch gelten.

„Mittlerweile sieht man die Folgen, die von Schadstoffen in den Materialien über mangelhafte Wärmedämmung und einfache Aluminiumverglasung bis hin zu veralteten Heiz- und Lüftungssystemen reichen“, so Köhler. Viele Gebäude sind für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen kaum zugänglich. Zwar existieren Förderprogramme für barrierefreie Umgestaltungen, doch angesichts des umfassenden Sanierungsstaus reichen diese bei Weitem nicht aus.

„Ein frischer Anstrich oder eine neue Fassade reichen nicht“, sagt der Schulbau-Experte. „Wer nachhaltig sanieren will, muss tief in die Bausubstanz eingreifen.“ Energetische Maßnahmen allein können Schadstoffe wie Asbest, PCB oder Schimmel nicht beheben. Neben den baulichen Mängeln klagen Lehrkräfte und Schulleitungen außerdem zunehmend über räumliche Missstände: Zu kleine Klassenzimmer, fehlende Differenzierungsräume und unzureichende Flächen für moderne, teamorientierte Lernkonzepte erschweren den Schulalltag. Die alten Schulgebäude sind häufig noch auf Halbtagsschulbetrieb ausgelegt, während die Schulen heute vielfach Ganztagsangebote und individuelle Förderungen anbieten müssen. Der bisher im Schulbau verwendete Planungswert von zwei Quadratmetern pro Schülerin oder Schüler sei angesichts neuer pädagogischer und organisatorischer Anforderungen schlicht zu gering.

Kölner Modell: 22 Projekte im Verbund

„Um den Sanierungsstau an deutschen Schulen zu lösen, braucht es koordinierte Maßnahmen und eine Art Sanierungsfahrplan“, ist sich Thomas Köhler sicher. Ein solcher Fahrplan müsse auf Basis klarer Prioritäten regional gedacht werden und dürfe nicht an den Grenzen einzelner Kommunen enden. Die Grundlage dafür bildet ein strategisches Liegenschaftsmanagement, das die verschiedenen Bildungseinrichtungen großflächig systematisch erfasst, den baulichen und funktionalen Bedarf analysiert und klare Prioritäten setzt.

Für die insgesamt 22 Schulbauprojekte in Köln hat die Stadt ein Multiprojektmanagement etabliert. „Wir planen dabei nicht jedes Bauvorhaben einzeln, sondern koordinieren alle 22 Projekte gemeinsam und im Verbund“, erklärt Teamleiterin Anja Könings, die das Projekt bei Drees & Sommer verantwortet. „Dadurch schaffen wir Synergien, sparen Zeit und Ressourcen und beschleunigen die Umsetzung deutlich“, sagt die Expertin.

Zu den Leistungen im Multiprojektmanagement des Schulbauprogramms gehört neben der unterstützenden Projektleitung und -steuerung auch das BIM-Qualitätsmanagement. BIM, kurz für Building Information Modeling, ist eine digitale Planungsmethode, bei der alle Informationen zu einem Bauprojekt in einem digitalen 3D-Modell zusammengeführt werden. Dadurch können Planerinnen und Planer, Bauherren und Fachleute aller Disziplinen gleichzeitig auf aktuelle Daten zugreifen, Konflikte frühzeitig erkennen und Abläufe effizient koordinieren.

Eine weitere Besonderheit des Multiprojektmanagements ist die Vergabe durch Drees & Sommer an General- und Totalunternehmer. „Dadurch vermeiden wir Aufwand für Einzelausschreibungen“, sagt Könings. Stattdessen erfolgt die Umsetzung aus einer Hand, was das Projekt beschleunigt und gleichzeitig Risiken minimiert. Die Projektleiterin sieht auch standortübergreifende Vorteile: „Wir nutzen Synergien zwischen den verschiedenen Teilprojekten, was hauptsächlich bei der Wiederverwendung von Planungselementen, der Abstimmung von Bauzeiten oder der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen zum Einsatz kommt. Dasselbe machen wir auch innerhalb unseres Teams. Wir haben Expertinnen und Experten mit pädagogischem, soziologischem und baufachlichem Know-how. Dadurch können wir die Schulen nicht nur baulich fit machen, sondern die Anforderungen moderner Lernwelten bereits im Planungsprozess berücksichtigen“, so Könings.

Gebäudetyp E: Bayerns Pilotprojekte

Ein vielversprechender Weg, um Bauprojekte im Bildungsbereich deutlich zu beschleunigen, zeigt sich auch mit dem Gebäudetyp E, einem Baukonzept, das Bayern bereits erfolgreich vorantreibt. E steht dabei für einfach und effizient und verfolgt das Ziel, Schulgebäude modular, flexibel und standardisiert zu planen. Durch ihn lassen sich Bauzeiten verkürzen, Kosten senken und gleichzeitig moderne, pädagogisch hochwertige Lernumgebungen schaffen. Die modulare Bauweise erlaubt es, Gebäude schnell an wechselnde Schülerzahlen anzupassen und energetische sowie funktionale Anforderungen zu erfüllen.

Doch warum setzt man das, was in der Theorie so einfach und sinnvoll klingt, nicht flächendeckend in ganz Deutschland ein? „Dort fehlen bislang noch die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um ähnliche Modelle umzusetzen. Eine bundesweite Anwendung erfordert noch umfangreiche Abstimmungen in Normung und Gesetzgebung“, so Köhler. „Bayern hingegen hat die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz des Gebäudetyps E frühzeitig geschaffen. Im Sommer 2023 wandelte das Bayerische Bauministerium Artikel 63 der Bayerischen Bauordnung von einer Ermessens- in eine Sollvorschrift um. Damit dürfen Behörden seither regelmäßig von bestehenden Normen abweichen“, erklärt der Schulbauexperte. Dadurch, dass man sich vom eigentlichen Regelwerk loslöst, wird eine einfachere, kostengünstigere und ressourcenschonendere Bauweise ermöglicht, ohne die Sicherheit zu gefährden. Derzeit realisieren Kommunen mehrere Schulen in Mittelfranken und Oberbayern als Gebäudetyp E.

Kosten und Finanzierung: Alternative Modelle gefragt

Pro saniertem Schulplatz müssen Kommunen aktuell mit rund 34.000 bis hin zu über 77.000 Euro rechnen. Für den Neubau von Schulen liegen die Kosten pro Quadratmeter genehmigter Hauptnutzfläche je nach Schultyp etwa zwischen 4.800 und über 6.400 Euro. Für eine neue Grundschule werden im Durchschnitt rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten veranschlagt, bei steigender Tendenz wegen hoher Baukosten und Preisexplosionen. Die Preise variieren dabei zwischen der Größe von Städten, in denen die Schule liegt. Neubaukosten in größeren Städten wie Hamburg oder Berlin sind in den letzten Jahren von circa 3.300 Euro pro Quadratmeter auf über 4.000 Euro gestiegen.

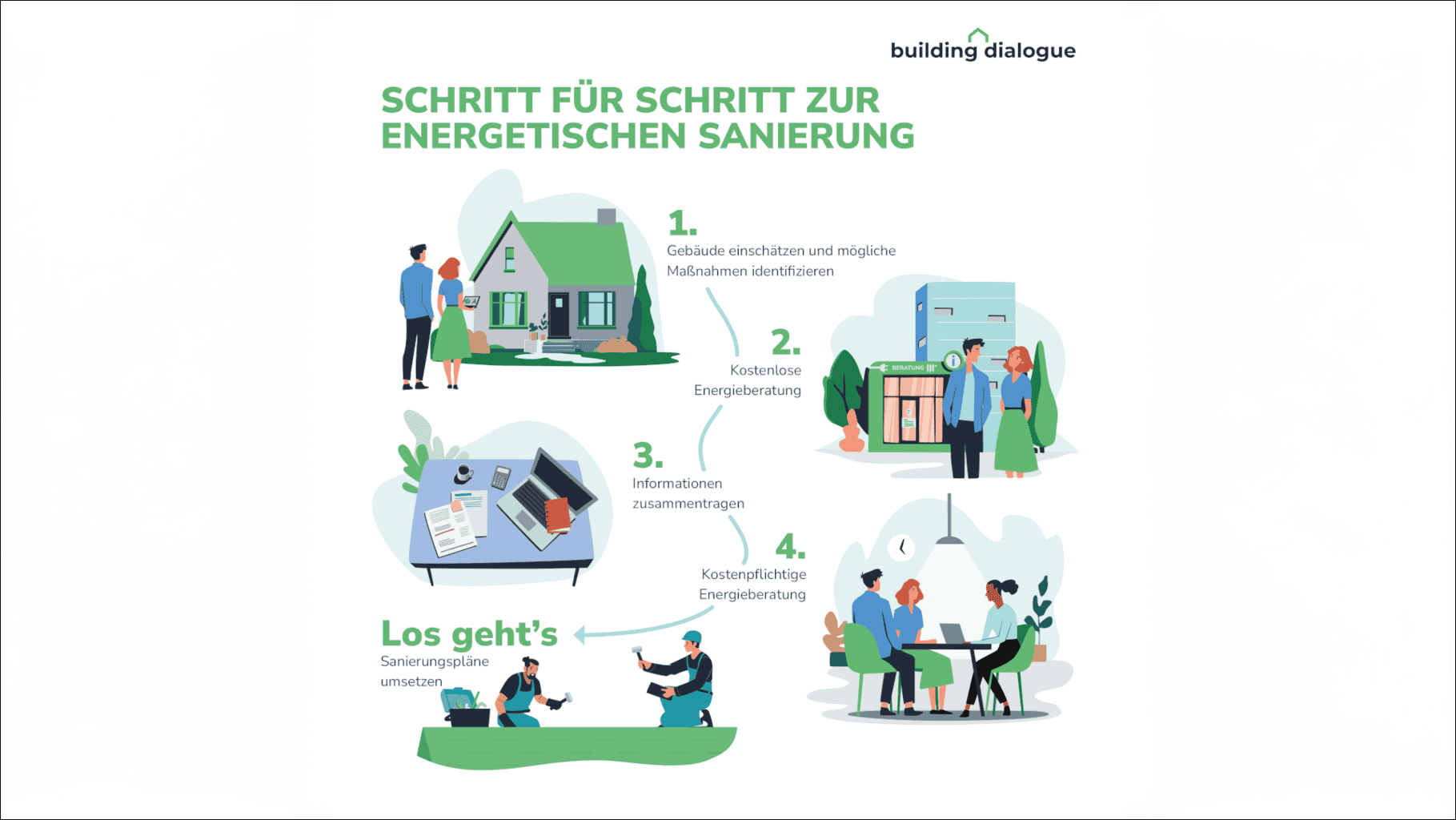

Da die Kommunen die Kosten längst nicht mehr alleine stemmen können, rücken alternative Finanzierungs- und Fördermittelmodelle zunehmend in den Fokus. Um im Bürokratiedschungel den Überblick zu behalten, wo und wie es welche Fördermittel gibt, berät Drees & Sommer die Kommunen dabei. Dabei geht es nicht nur um die Identifikation passender Förderprogramme, sondern auch um die strategische Planung und die konkrete Antragstellung.

Neben klassischen Fördermitteln setzen einige Kommunen auf private Investoren und Public-Private-Partnership-Modelle, um die Sanierung und den Neubau von Schulen zu finanzieren. Private Kapitalgeber bringen dabei frische Mittel in Bildungsimmobilien ein, die dann von den Kommunen langfristig angemietet werden. „Das öffnet neue Finanzierungsspielräume für überforderte Kommunalhaushalte, da die Investitionskosten über Mietverträge gestreckt werden können“, sagt Köhler. Der Trend zu solchen alternativen Finanzierungsformen wird durch steigendes Investoreninteresse und das Bedürfnis nach nachhaltiger, klimaneutraler Bauweise zusätzlich befeuert. Die Drees & Sommer-Tochter Real Blue KVG unterstützt die Kommunen darin, geeignete Finanzierungsstrukturen zu entwickeln, die Förderprogramme effizient in solche Modelle integrieren und so möglichst viele öffentliche Zuschüsse mit privatem Kapital kombinieren.

Politischer Wille entscheidet

Damit solche Vorhaben wie aktuell in Bayern oder Köln nicht nur auf dem Papier bestehen, braucht es mehr als gute Ideen. „Es braucht politischen Rückhalt und ein ausreichend ausgestattetes Budget, das gezielt statt tröpfchenweise eingesetzt wird“, fordert Thomas Köhler von Drees & Sommer. „Nur wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Verantwortung übernehmen und klare Prioritäten setzen, lassen sich die Herausforderungen im Bildungsbau nachhaltig bewältigen. Ein echter Wandel kann nur dann gelingen, wenn zukünftig alle – vom Staat bis hin zur Privatwirtschaft – an einem Strang ziehen, sei es bei der Finanzierung, der Entwicklung innovativer Lösungen und auch beim Hinterfragen bestehender Standards. Nur so können komplexe Großprojekte schneller, kosteneffizienter und qualitativ hochwertiger umgesetzt werden. Wollen wir als Wirtschaftsstandort aufholen, müssen wir solche Partnerschaften nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern. Der Staat muss nicht alles selbst bauen. Aber er muss sicherstellen, dass gebaut wird. Unsere Kinder, die künftigen Generationen, haben ein Recht darauf.“ (mb)