Verdeckt eingebaute Antriebe öffnen Fassadenflügel bedarfsgerecht zur Nachtauskühlung und temperieren so die Bauteilmasse für den Folgetag vor. Eine CFD-gestützte Regelung berücksichtigt Druckbeiwerte an der Gebäudehülle und ermöglicht dosierte Spaltlüftung auch bei Wind. 85 getrennte Lüftungszonen mit CO₂-, Temperatur- und Wettersensorik steuern den Luftwechsel ganzjährig. Eine Wärmepumpe mit Photovoltaik-Unterstützung deckt lediglich Spitzenlasten ab.

Passive Strategie mit flexibler Nutzung

Das Architekturbüro Ropertz & Partner aus Duisburg hat den Neubau nach einer konsequent passiven Bau- und Lüftungsstrategie entworfen. Der streng gerasterte Grundriss bietet hohe Flexibilität: Ein zentraler „Marktplatz“ im Erdgeschoss und ein „Wohnzimmer“ im Obergeschoss fördern Kommunikation und erlauben variable Raumzuschnitte. Bauphysikalisch nutzt das Gebäude vorgefertigte Stahlbeton-Sandwich-Elemente. Deren Masse wirkt als passiver Wärmespeicher und bildet – zusammen mit optimierten Fensterlaibungen zur solaren Gewinnung – die Basis für ein weitgehend natürlich geregeltes Raumklima im Jahresverlauf.

CFD-basierte Druckzonenlogik

Eine kontrollierte natürliche Lüftung über schlanke, in die Fassade integrierte Öffnungsflügel bildet die zentrale Komponente. Verdeckt eingebaute Antriebe von WindowMaster steuert ein Regelsystem vollautomatisch an. Die Regelstrategie basiert auf einer objektspezifischen dynamischen Gebäudesimulation, die windrichtungs- und umgebungsabhängige Druckbeiwerte ermittelt. Die Anlage nutzt dadurch die jeweils wirksamen Druckdifferenzen an der Gebäudehülle und positioniert die Flügel stetig modulierend – bis hin zur präzisen Spaltlüftung selbst bei stärkerem Wind. Wetterdaten wie Windstärke, Windrichtung und Niederschlag sowie Außen- und Innentemperaturen und raumweise CO₂-Werte fließen in Echtzeit in die Stellgrößen ein.

85 Zonen mit individueller Sensorik

Die Lüftungsarchitektur arbeitet zonal: Jeder der 85 ausgewählten Räume gilt als eigene Lüftungszone und erhält einen KNX-CO₂- und Temperatursensor. So öffnen sich bedarfsgerecht genau jene Flügel, die zur Einhaltung der Grenzwerte erforderlich sind – etwa eine CO₂-Konzentration unter 1000 parts per million in Büros. Komfortprogramme decken unterschiedliche Betriebsszenarien ab. Die Komfortlüftung am Tag umfasst eine modulierende Öffnung nach Innenwerten und Wetterlagen. Zum sommerlichen Wärmeschutz schaltet das System bei sehr hohen Außentemperaturen von Dauer- auf Pulslüftung um und minimiert so Überwärmung. Gleichzeitig stellt es den hygienischen Luftaustausch sicher. Im Winter sieht das Konzept kurze, mehrmalige Stoßlüftungen mit begrenzter Öffnungsweite und präziser Spaltlüftung vor, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

Algorithmen für Nachtauskühlung

Zur Nachtauskühlung ermittelten Algorithmen Öffnungsweiten und legten Intervalle fest – auf Basis der tagsüber gemessenen Wärmelasten je Zone und der speicherwirksamen Bauteilmasse. Das Ziel ist die Vorkonditionierung der thermischen Masse für den Folgetag. Vor Nutzungsbeginn erfolgt eine gezielte Durchlüftung der Zonen für Morgenfrischluft.

Gebäudenutzer können die Automatik via Taster zeitlich begrenzt übersteuern. Danach kehrt das System in den Automatikbetrieb zurück. Sicherheitsfunktionen schließen oder limitieren Öffnungen bei Regen und hohen Windgeschwindigkeiten. Eine Fernüberwachung ermöglicht Betrieb und Optimierung: Parameter lassen sich ohne Vor-Ort-Termin anpassen, Trenddaten aus Innen- und Außenklima dienen der Feinjustierung.

Einbettung in Gesamtenergiekonzept

Das Lüftungskonzept ist bewusst in die Gesamtenergie- und Speicherkonzeption eingebettet. Im Winter decken interne Lasten aus IT, Beleuchtung und Belegung – gestützt durch solare Gewinne dank optimierter Laibungsgeometrien – einen erheblichen Anteil des Heizbedarfs. Die massive Bauweise stabilisiert die Raumtemperaturen. Die Planer verzichteten auf schwimmende Estriche und Doppelböden zugunsten zusätzlicher Speichermasse. Für Spitzenlasten bei Heizen und Kühlen deckt eine Wärmepumpe den Bedarf, gespeist aus der hauseigenen Photovoltaikanlage – ein Baustein, der die Null-Energie-Bilanz über das Jahr stützt. Die ruhige, reduzierte Lochfassade mit regelmäßig angeordneten Fenstern und einseitig angeschrägten Laibungen verbindet architektonische Klarheit mit hoher energetischer Wirksamkeit.

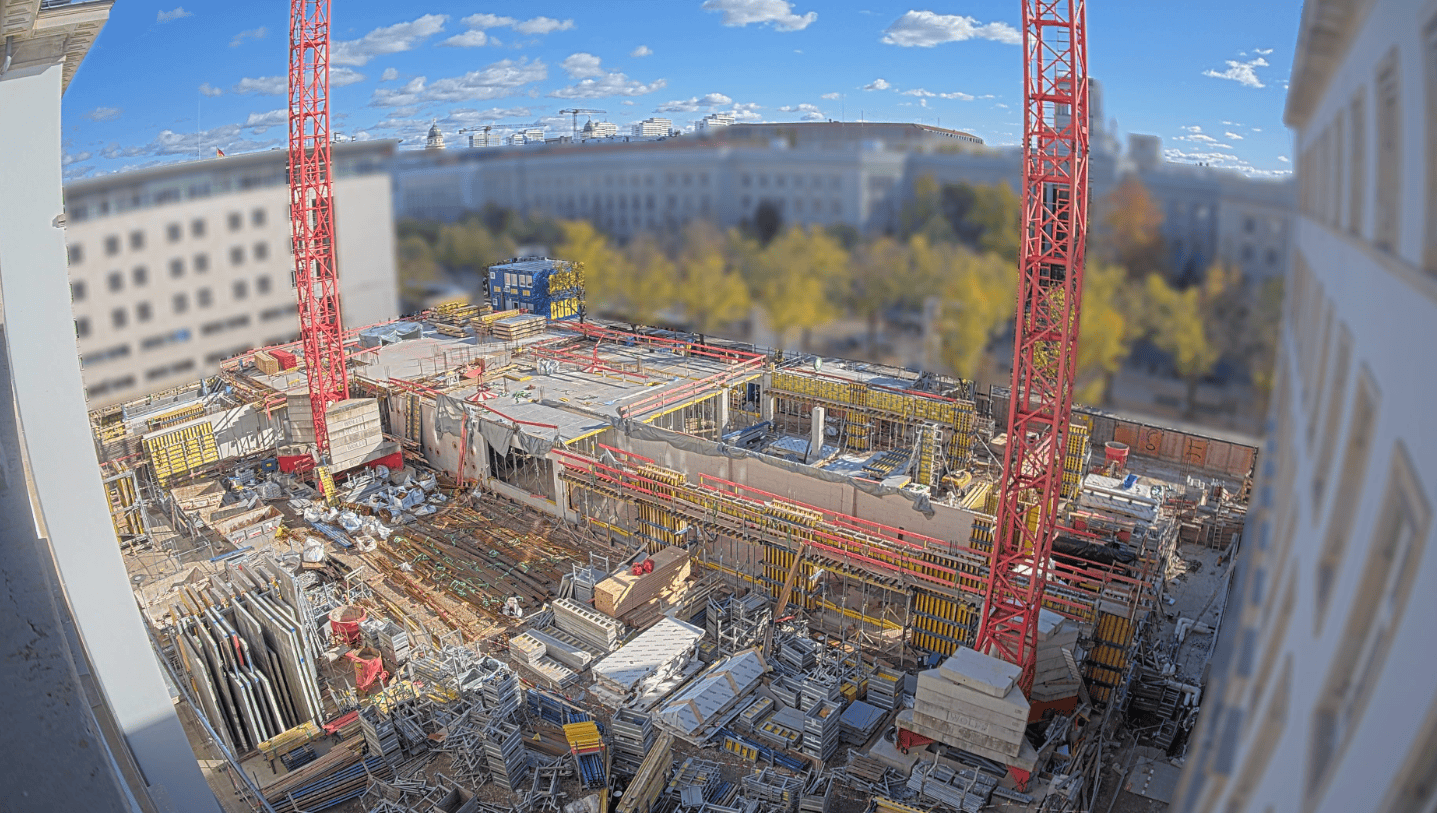

Bauvorhaben: Neubau der Hundhausen-Hauptverwaltung als Plus-Energie-Gebäude, Stockweg 4, Siegen-Weidenau

Bauherr: W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, Siegen

Entwurfs- und Ausführungsplanung: Ropertz & Partner Planungsgesellschaft mbH Architekten und Ingenieure, Duisburg

Thermische Gebäudesimulation, Bauphysik und DGNB-Zertifizierung: Alpha IC GmbH, Bamberg

Innenarchitektur: Planungs- und Konzeptbüro plan-up | Helge Barthelmes, Düsseldorf

Natürliche Lüftung: WindowMaster, Hamburg

Bauzeit: 2023 bis 2025

„Besonderes Augenmerk galt der Integration der verdeckten Fensterantriebe in die Fassade. Die Kombination aus verdeckter Montage, kontinuierlicher Antriebsregelung und CFD-basierter Druckzonenlogik ermöglicht eine natürliche Lüftung auch unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen“, erklärt Matthias Hecht, Sales Director DACH bei WindowMaster.

Die maschinellen Komponenten für Rauch- und Wärmeabzug bindet die Gesamtlogik ebenfalls ein: Brandsignale haben Priorität, die motorisch betriebenen Fenster in Treppenräumen und Dachklappen übernehmen im Ereignisfall den sicheren Rauchabzug, im Regelbetrieb die Lüftung und Nachtauskühlung.

Systemisches Zusammenspiel

Mit der Einteilung in 85 Zonen, der eng angebundenen Sensorik, den saisonal angepassten Regelalgorithmen und der Nutzung der Bauteilaktivierung durch Masse zeigt das Projekt, wie sich in Büro- und Verwaltungsbauten hoher thermischer Komfort, niedrige CO₂-Konzentrationen und minimaler Energieeinsatz vereinen lassen. Die kontrollierte natürliche Lüftung entwickelt sich so vom „Add-on“ zum zentralen Systemelement eines Null-Energie-Gebäudes. (mb)