Die Initiative war 2020 als Kooperation zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und dem Berliner Ingenieurbüro ZRSI gestartet. Das Ziel: Das historische Lehmbauerbe in Mitteldeutschland erfassen, erforschen und für zeitgemäße Bauprojekte nutzbar machen. Die Koordination übernimmt das Team um Dr. Franziska Knoll am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Lehm steht lokal in großen Mengen zur Verfügung, lässt sich energiearm verarbeiten und vollständig wiederverwerten. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem klimagerechten und klimaangepassten Baustoff. Das WIR!-Programm fördert regionale Innovationsbündnisse, um den Strukturwandel voranzutreiben und die Innovationsfähigkeit der Regionen zu stärken.

Roboter baut mit Tagebau-Abraum

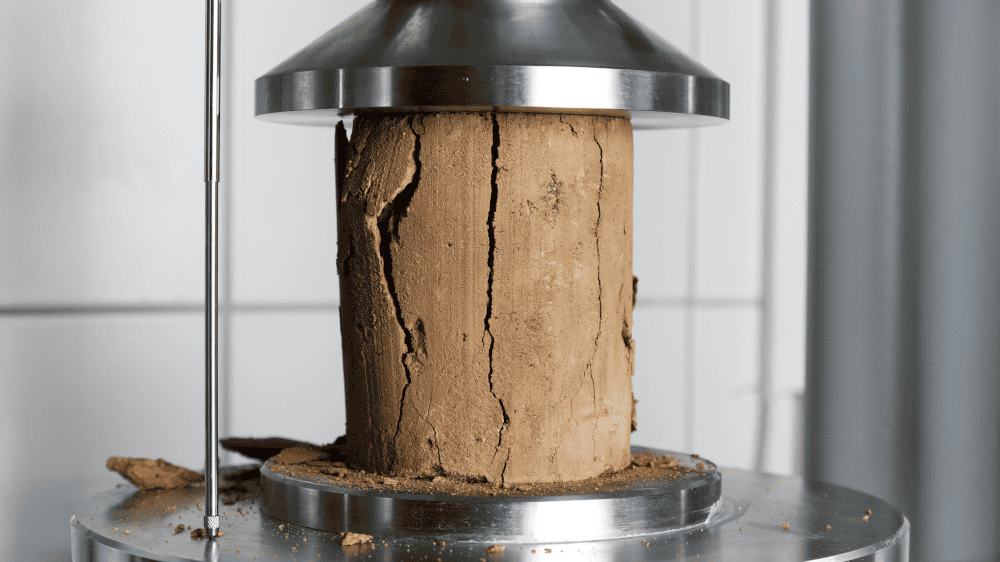

42 aktive Bündnispartner aus Wissenschaft, Unternehmen, Bauhandwerk, Kommunen und Bürgerschaft arbeiten gemeinsam an der Entwicklung. Ein Höhepunkt der bisherigen Arbeit: der Stampflehmroboter. Diese Maschine soll künftig Lehmabfall aus den Tagebauen verwenden, um tragende Wände zu errichten.

„GOLEHM unterstreicht mit seinen Erfolgen das Potential, das für das sachsen-anhaltische Revier aus dem Strukturwandel erwächst; und das auch in der Bau- und Rohstoffwirtschaft“, sagt Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Hier verbinde sich Innovation mit Tradition. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das Forschungsvorhaben auch über das mitteldeutsche Revier hinaus für Aufsehen sorgen wird“, betont Haseloff.

Neuer, alter Wunderbaustoff

Die Forschungsergebnisse fließen bereits in die Baupraxis ein. 2023 ist eine entsprechende DIN-Norm in Kraft getreten, die Neubauten mit bis zu vier Vollgeschossen ermöglicht. „Lehm ist der neue, alte Wunderbaustoff und eignet sich besonders in Kombination mit nachwachsenden Rohstoffen nicht nur für die Sanierung bestehender Gebäude, sondern ebenso für den Neubau. Für die Bauindustrie eröffnet sich die Chance, ressourceneffizient und klimafreundlich zu wirtschaften«, sagt Franziska Knoll. „Schon jetzt ist der Neubau mit bis zu vier Vollgeschossen möglich, 2023 wurde die entsprechende DIN-Norm verabschiedet – selbstverständlich maßgeblich mit den Akteuren aus dem GOLEHM-Bündnis entwickelt“.

Bürgerbeteiligung und mobile Labore

Die kommenden Projekte setzen neben der Grundlagenforschung verstärkt auf Bürgerbeteiligung. Geplant sind Summerschools mit Studierenden in der Lehmstadt Weißenfels und der Einsatz des Claymobils – eines mobilen Labors, das verschiedene Anwendungen direkt auf Baustellen ermöglicht. Die Projekte zielen darauf ab, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft im Bausektor zu etablieren und die jahrtausendealte Bautradition für das Bauen der Zukunft nutzbar zu machen. (mb)