Energiepreise steigen, Ressourcen schwinden – die Baubranche sucht nach Alternativen zu herkömmlichen Dämmstoffen. Diese bestehen oft aus synthetischen oder mineralischen Materialien, deren Herstellung einen hohen Energieaufwand erfordert und eine schlechte Umweltbilanz aufweist.

Pilzgeflechte als nachhaltige Lösung

Projektleiter Prof. Dr. Robert Honke setzt auf einen anderen Ansatz: „Pilzgeflechte bieten tatsächlich zahlreiche Vorteile: Sie sind kompostierbar, CO2-speichernd und benötigen bei der Herstellung weniger Energie als konventionelle Dämmstoffe auf fossiler Basis. Zudem lassen sie sich flexibel formen und sind industriell skalierbar.“

Komplexer Herstellungsprozess

Die Produktion myzelbasierter Dämmstoffe umfasst mehrere kritische Schritte. Die Forscher bereiten zunächst ein Substrat aus regional verfügbaren Pflanzenresten wie trockenem Stroh vor, das als Nährboden für die Pilze dient. Anschließend bringen sie das Myzel einer ausgewählten Pilzart auf das Material auf.

Das Pilzgeflecht wächst innerhalb weniger Tage durch das Substrat und verbindet es zu einem festen Verbundstoff. Zum Abschluss trocknen und erhitzen die Wissenschaftler das Material, wodurch sie den Pilz inaktivieren.

Sterile Bedingungen als kritischer Faktor

Eine der größten Herausforderungen stellt die Kontrolle der Wachstumsbedingungen dar. Pilze reagieren sehr empfindlich auf Kontaminationen – bereits kleine Mengen an Fremdorganismen können eine gesamte Kultur vernichten. Dies erfordert sterile Arbeitsbedingungen und die Auswahl eines optimalen Substrats.

Dr. Katharina Wellmanns, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am ibp, erklärt die Komplexität: „Wir müssen das perfekte Gleichgewicht finden: Das Substrat muss genug Nährstoffe bieten, damit das Myzel optimal wächst, aber darf nicht zu viele Zucker enthalten, um Schimmelbildung zu verhindern.“

Materialprüfung und Weiterentwicklung

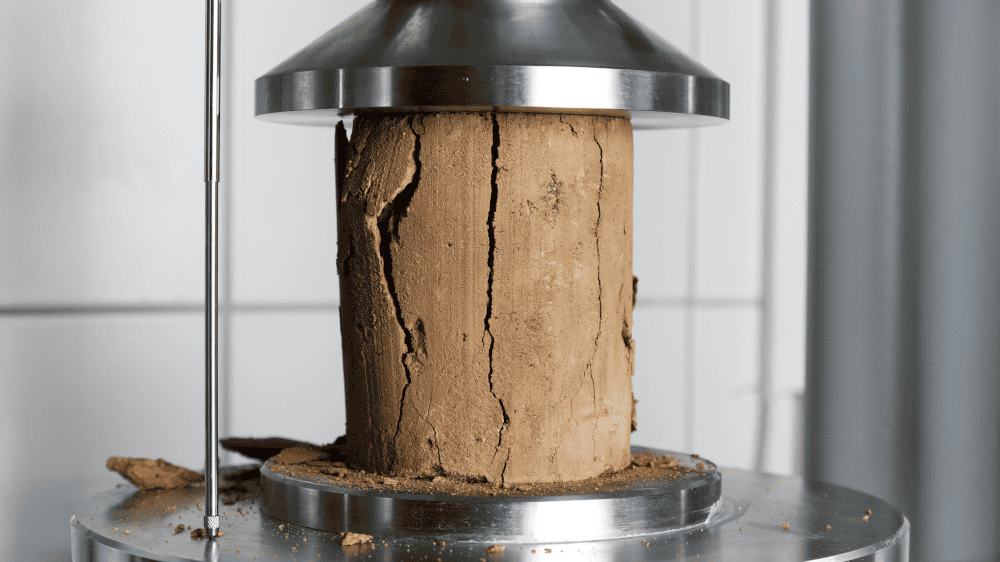

Bevor das Material als Dämmstoff einsetzbar ist, prüfen die Forscher in umfangreichen Testreihen die Biegsamkeit, Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeleitfähigkeit. Dabei stellen sie sicher, dass die Platten den Anforderungen im Bauwesen entsprechen.

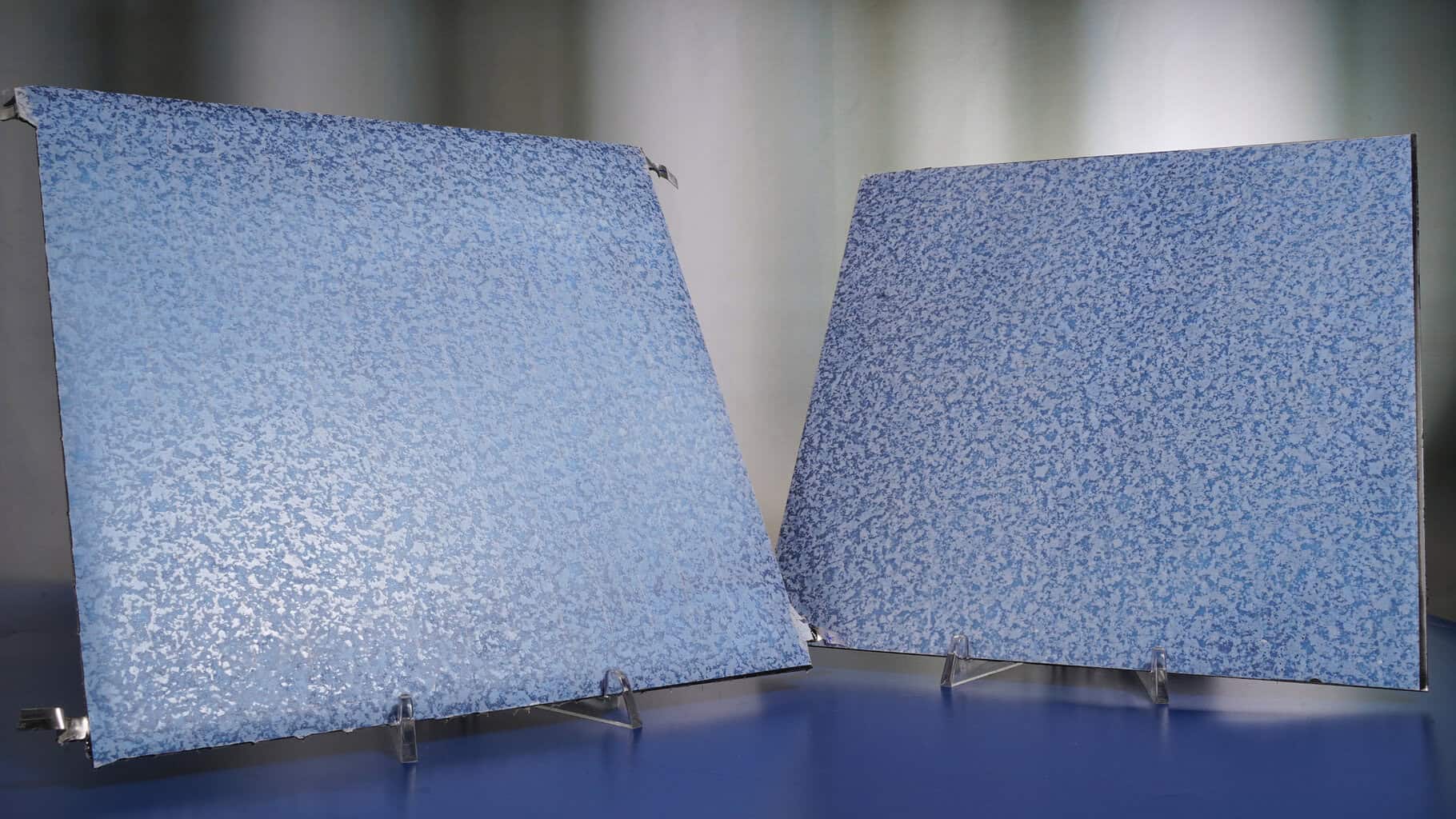

Eine zentrale Weiterentwicklung stellt die Integration einer mineralischen Deckschicht dar, die der Projektpartner Johann Bergmann GmbH & Co. KG entwickelt. Diese verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und minimiert das Schimmelrisiko. Die Beschichtung tragen die Experten in mehreren Schritten auf und testen sie umfassend.

Dr. Wellmanns zeigt sich optimistisch: „Unsere Tests zeigen, dass die mineralische Deckschicht nicht nur das Material schützt, sondern auch seine Festigkeit erhöht. Wir arbeiten daran, den Herstellungsprozess so zu optimieren, dass eine vollständige Wasserdichtigkeit erreicht wird.“

Heimische Pilzarten im Fokus

Die Auswahl geeigneter Pilzarten bildet einen zentralen Aspekt des Projekts. Heimische Pilze haben sich als besonders geeignet erwiesen, darunter der Austernseitling, Honiggelber Hallimasch, Fuchsiger Rötelritterling und Riesenporling. Diese Arten wachsen bei Raumtemperatur und benötigen keine zusätzlichen Heiz- oder Kühlmaßnahmen – ein entscheidender Vorteil für die Energieeffizienz der Produktion.

„Die Auswahl der richtigen Pilzart ist entscheidend. Manche Pilze wachsen schneller, andere bilden stabilere Strukturen. Besonders der Austernseitling hat sich als robuster Kandidat erwiesen, da er sich schnell ausbreitet und dichte Geflechte bildet“, erklärt Dr. Wellmanns.

Risiken in der Pilzzucht

Die Pilzzucht birgt jedoch auch Risiken. Zuchtpilze müssen gegen konkurrierende Mikroorganismen bestehen. Breiten sich unerwünschte Schimmelpilze aus, kann innerhalb weniger Stunden eine gesamte Charge unbrauchbar werden. Eine entscheidende Rolle spielt daher die sorgfältige Auswahl des Nährstoffsubstrats, da ein zu hoher Zuckeranteil das Wachstum unerwünschter Keime begünstigt.

Vorbehalte durch Aufklärung überwinden

Neben den technischen Herausforderungen existieren auch Vorbehalte auf Verbraucherseite. „Viele Menschen könnten skeptisch gegenüber einem Dämmmaterial sein, das auf Pilzen basiert, da sie befürchten, dass sich daraus Schimmelprobleme in ihren Häusern ergeben könnten“, räumt Projektleiter Prof. Dr. Honke ein.

Genau darum arbeiten die Forscher so intensiv an der Entwicklung der mineralischen Deckschicht. Sobald diese vollständig ausgereift ist, wird das Material unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit sein und sich in seinen Eigenschaften nicht mehr von konventionellen Dämmstoffen unterscheiden.

Weg zur industriellen Anwendung

Das Projekt Mycobuild verfolgt das mittel- und langfristige Ziel, die Forschungsergebnisse in eine industrielle Anwendung zu überführen. Während das Institut für Kreislaufwirtschaft der Bio:Polymere an der Hochschule Hof die wissenschaftliche Entwicklung und Materialoptimierung verantwortet, übernimmt die Johann Bergmann GmbH & Co. KG als Industriepartner die Überführung der Prozesse in die Produktion.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die Skalierung der Produktion. Erst wenn das Material in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Kosten hergestellt werden kann, wird es eine echte Alternative zu bestehenden Dämmstoffen darstellen.

Förderung durch das BMBF

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Projekt im Rahmen des Förderprogramms DATIpilot. Dieses Programm zielt darauf ab, Forschungsansätze in die Praxis zu überführen und die Innovationskraft Deutschlands zu stärken.

Ausblick bis 2026

Mit Mycobuild erforschen die Wissenschaftler einen neuen Ansatz für eine nachhaltige Bauwirtschaft. Pilzgeflechte als Dämmstoffe könnten einen Paradigmenwechsel in der Branche einläuten – mit Vorteilen für Umwelt, Wirtschaft und Verbraucher. Bis März 2026 soll das Projekt die industrielle Machbarkeit unter Beweis stellen und einen Beitrag zur umweltfreundlichen Bauweise der Zukunft leisten.