Mit der im November 2021 novellierten DIN 4108-10 wurde der Sockelbereich erstmals als eigene Anwendung „WAS“ (Wand außen Sockel) eindeutig definiert. Die Regelung hat sich seither als verbindlicher Maßstab etabliert – sowohl für die Materialwahl als auch für die handwerkliche Ausführung.

Mehr als nur Dämmschicht: Schutz vor Spritzwasser und Lasten

Anders als die restliche Fassadendämmung, die primär Wärmeverluste minimieren soll, übernimmt die Sockeldämmung eine Mehrfachfunktion. Neben der thermischen Wirkung muss sie den Anforderungen der Spritzwasserzone (W4 nach DIN 18533) standhalten und unterschiedlichsten mechanischen Belastungen gewachsen sein.

Dämmstoffe aus extrudiertem Polystyrol (XPS) haben sich für diese Einsatzbedingungen bewährt. Entscheidend ist jedoch nicht nur das Material, sondern auch seine Verarbeitungseigenschaften: Laut dem Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) sind ausschließlich geprägte oder raue Oberflächen zulässig, da sie die nötige Putzhaftung oder das Aufbringen von Klinkerriemchen ermöglichen. Glatte XPS-Platten – wie sie im Perimeterbereich eingesetzt werden – gelten dagegen als ungeeignet.

Auch ein nachträgliches Aufrauen verändert die bauphysikalischen Eigenschaften und kann zum Verlust der Gewährleistung führen. Ist bei bereits bauseits verlegten Dämmplatten die Eignung nicht erkennbar, sind diese zu entfernen oder Bedenken zum Beispiel nach VOB/B § 4 (3) anzumelden.

Abdichtung und Detailplanung

Der Sockel ist nicht nur technisch anspruchsvoll – er gilt bauphysikalisch als potenzielle Schwachstelle. Feuchteeintrag durch aufspritzendes Wasser, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Oberflächenwasser kann bei mangelhafter Ausführung langfristig Schäden verursachen – bis hin zur Durchfeuchtung der Kellerwände. Es ist demnach eine Sockel- und Querschnittabdichtung erforderlich, die wie folgt zu planen ist:

- mindestens 15 Zentimeter unter Geländeoberkante

- sowie circa 40 Zentimeter – maximal eine Dämmplattenbreite nach DIN 4108-10 – über Geländeoberkante.

Dabei sind Querschnittsabdichtungen mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC = Polymer Modified Bitumenous Coating) für diesen Bereich nicht mehr zulässig. Stattdessen ist auf flexible mineralische Dichtungsschlämme und Kleber zurückzugreifen.

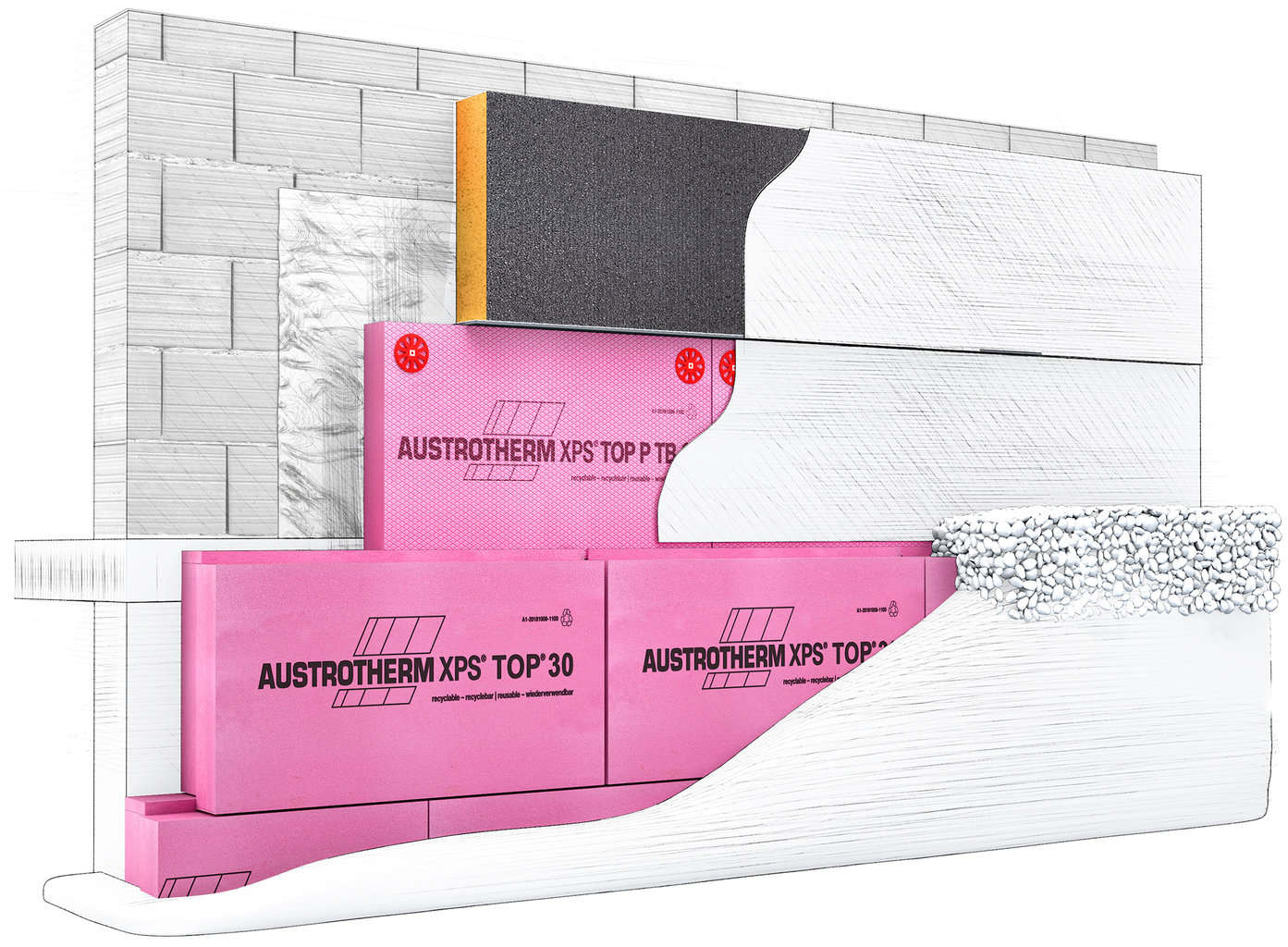

Einheitlicher U-Wert – trotz Materialwechsel

Ein zentrales Ziel der Sockeldämmung liegt darin, Wärmebrücken zu vermeiden. Vor allem an Übergängen zwischen unterschiedlich wärmeleitenden Materialien – etwa Beton im Keller und Ziegel im darüberliegenden Mauerwerk – entstehen ohne zusätzliche Maßnahmen energetische Schwachstellen. Diese lassen sich nur durch zielgerichtet abgestimmte Dämmkonzepte eliminieren.

Empfohlen wird daher der Einsatz speziell für den Sockelbereich entwickelter XPS-Dämmplatten. Sie sind mechanisch belastbar und kapillar nicht wasserleitend, was der Trockenhaltung der Bausubstanz dient, andererseits aber auch die volle Dämmwirkung auf Dauer sicherstellt. Denn ein nasser Dämmstoff kann nicht mehr dämmen.

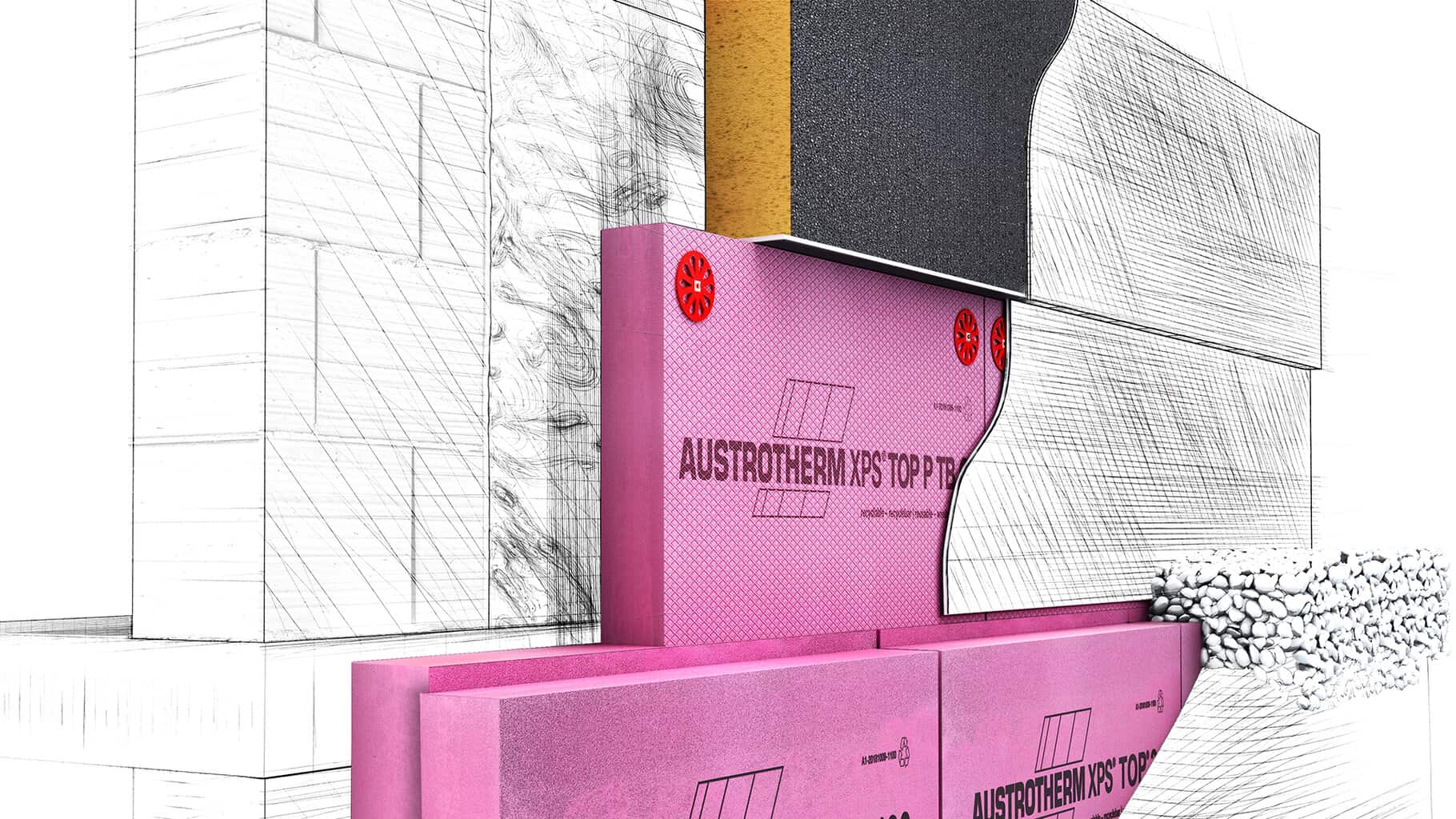

Beispielhaft sei hier auf Produkte wie Austrotherm XPS Premium P, Plus P oder TOP P verwiesen. Sie weisen je nach Typ Wärmeleitfähigkeiten von 0,027 W/mK bis 0,039 W/mK auf und tragen damit dazu bei, den U-Wert der gesamten Gebäudehülle auf durchgehend niedrigem Niveau zu halten.

Wie dies in der Praxis aussehen kann, zeigt das folgende Beispiel, bei dem trotz des erhöhten Dämmbedarfs im Keller ein einheitlich niedriger U-Wert über die gesamte Fassade erreicht werden muss:

Die eingesetzten Austrotherm XPS-Dämmplatten besitzen folgende Wärmedämmeigenschaften:

- Fassade: 160 mm, 0,032 W/mK mit U-Wert der Dämmung 0,193 W/(m2K)

- Sockel: 140 mm, 0,028 W/mK mit U-Wert der Dämmung 0,193 W/(m2K)

- Perimeter: 180 mm, 0,036 W/mK mit U-Wert der Dämmung 0,193 W/(m2K) bei WE 1.1/1.2 nach DIN 18533

ODER

- Perimeter: 205 mm, 0,041 W/mK mit U-Wert der Dämmung 0,193 W/(m2K) bei WE 2.1/2.2 nach DIN 18533

(Dies ist allerdings nur rein rechnerisch zu verstehen. Denn auf dem Markt erhältlich sind nur Platten in einer Stärke von 220 Millimetern, die jedoch mit 0,041 W/mK einen U-Wert von 0,181 W/(m2K) erzielen.)

Vorteil dieser Konstruktion ist darüber hinaus, dass der Sockel gegenüber der Fassadendämmung zurückspringt und damit gleichzeitig eine Tropfkante ausgebildet wird. Bei Farbunterschieden zwischen Sockel und Fassade beziehungsweise bei einem Materialwechsel (Klinkerriemchen/Putz) unterstützt der Sockelrücksprung die architektonische Ästhetik.

Verarbeitung: Fehler vermeiden, Übergänge sauber lösen

Die korrekte Verarbeitung der Sockeldämmung ist ebenso entscheidend wie die Materialwahl. Ein häufiger Fehler in der Praxis besteht darin, Sockel- und Perimeterdämmung gleichzusetzen – dabei unterscheiden sie sich sowohl in ihrer Funktion als auch in ihrer Oberflächenstruktur. Während Perimeterdämmplatten meist glatt und mit Stufenfalz versehen sind, sind Sockeldämmplatten von Austrotherm geprägt und ohne Falz, damit Kleber, Putz oder Fliesenkleber haften.

Bei der Verklebung sind punktuelle Klebungen nicht zulässig, da sie eine Hinterläufigkeit mit Wasser begünstigen. Stattdessen werden die Austrotherm Sockeldämmplatten vollflächig oder im Punkt-Wulst-Verfahren auf die vorhandene Bauwerksabdichtung geklebt. Bei Bedarf kann zusätzlich mechanisch befestigt werden – jedoch nicht unterhalb von 30 cm über Geländeoberkante, um die Abdichtung nicht zu durchdringen.

Der Übergang zur Perimeterdämmung erfordert besondere Sorgfalt: So sollte der Stufenfalz mit einem heißen Draht plan beschnitten werden, um eine saubere Auflagefläche zu schaffen. Der VDPM gibt in einem Merkblatt detaillierte Hinweise zur Ausführung.

Auf Detailplanung kommt es an

Ein durchgehendes Wärmekonzept setzt voraus, dass die lokalen Gegebenheiten – insbesondere die Wassereintragsklasse laut Bodengutachten – in die Planung einbezogen werden. Nur so lässt sich die Sockeldämmung auf die tatsächliche Beanspruchung abstimmen. In besonderen Fällen – etwa bei drückendem Wasser – kann die Sockeldämmung zusätzlich als Auftriebssicherung für die Perimeterdämmung dienen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Dämmplatten mechanisch verdübelt werden.

Auch gestalterisch sind sinnvolle Trennungen vorzusehen: Eine Tropfkante schützt die Fassade vor Feuchtigkeitseintrag und grenzt den Sockelbereich sauber ab. Auf durchgängige Putzflächen ohne Trennung sollte aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten verzichtet werden.

Weitere Informationen: www.austrotherm.de