Das seit den 1990er Jahren unbewohnte Rittergut soll dabei zusätzlichen Wohnraum auf aktuellem klimatechnischen Stand schaffen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Forschungsvorhaben mit 300.000 Euro.

Ein Drittel aller Baudenkmäler sanierungsbedürftig

Rund ein Drittel der Baudenkmäler in Deutschland sind laut Umweltbundesamt in der Erhaltung gefährdet oder dringend sanierungsbedürftig. „Wir müssen mit dem Mythos aufräumen, dass Denkmal- und Klimaschutz sich konterkarieren“, sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. „Beides kann mit innovativen Methoden zusammengebracht werden und profitiert sogar voneinander.“ Eine Weiternutzung von Denkmälern vermeidet nach seinen Worten Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase, die nach Nutzungsende durch Neubauprojekte entstehen würden.

Bonde erklärt: „Für den gesamten Gebäudebereich gilt: Die Umstellung auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik, eine innovative Dämmung und Wärmepumpen ist wegen der zu erwartenden Kostensteigerung fossiler Energieträger auch im Sinne einer sozialverträglichen Wohnungsvermietung.“

Übertragbare Technologien für andere Denkmäler

DBU-Fachreferentin Constanze Fuhrmann betont: „Das im Oktober startende Projekt am Rittergut Edelhof in Gröningen soll auf andere Denkmäler übertragbare innovative Technologien entwickeln und testen.“ Das Deutsche Fachwerkzentrum Quedlinburg führt die ressourcenschonende Restaurierung in Seminaren durch und plant im Forschungsteam die Umsetzung im Denkmalbau. Mehrere kleine und mittlere Unternehmen beteiligen sich an Entwicklung, Anpassung und Erprobung der Technologien.

Photovoltaik versteckt in historischen Dachziegeln

In das Vorhaben fließen Erfahrungen aus zwei bereits umgesetzten denkmalgerecht-energetischen Sanierungen ein: Gartenstadt Margarethenhöhe in Essen und Speicherstadt Hamburg. Prof. Dr. Harald Garrecht von der Universität Stuttgart, der maßgeblich an Konzeption und Planung beteiligt ist, erklärt: „In allen drei Projekten wollen wir eine ganzheitliche Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien lokal am Gebäude umsetzen.“

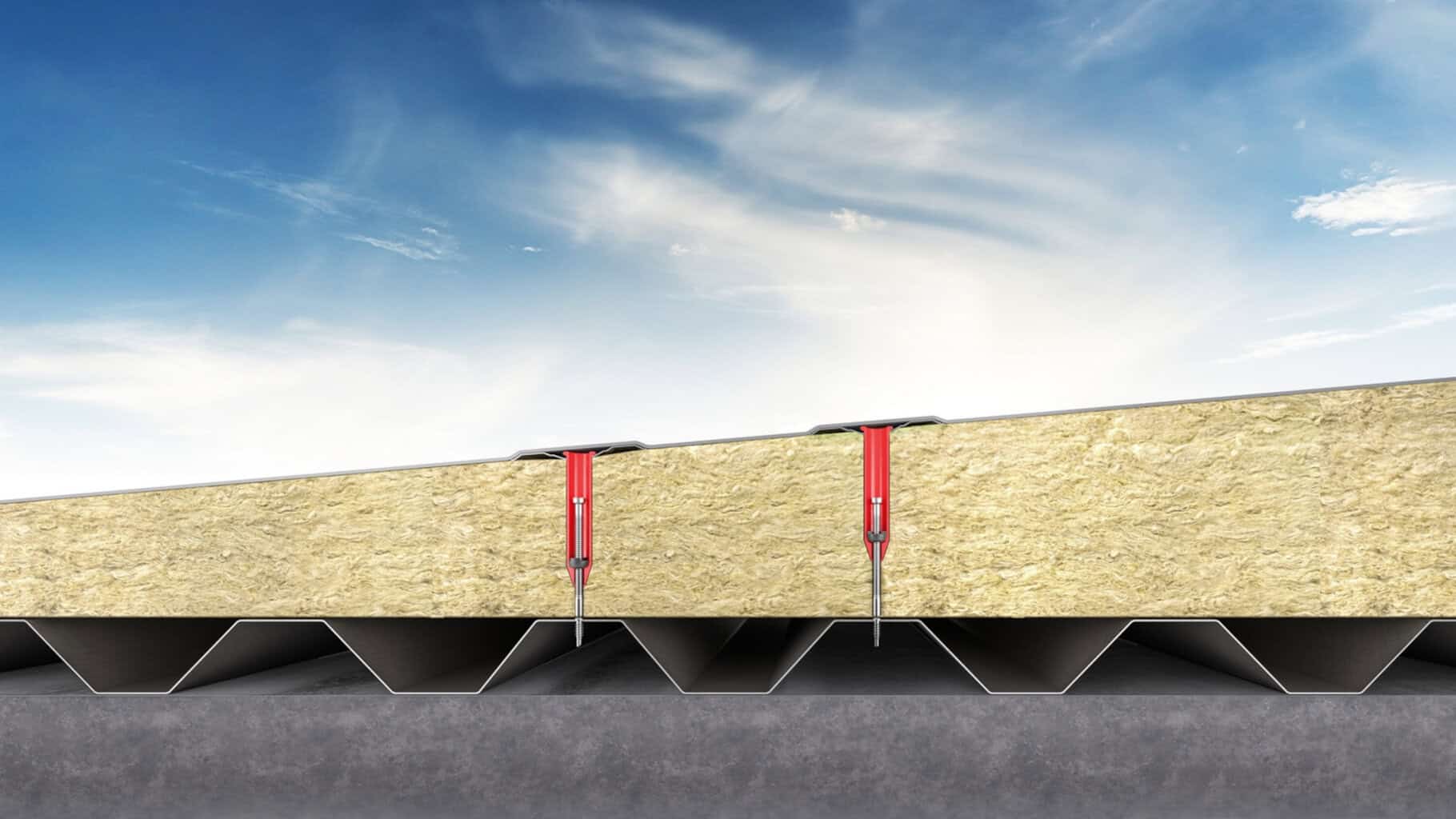

Eine Schlüsselkomponente ist die Dachfläche, über die mehr Energie für die Wärmeversorgung gewonnen werden kann als üblich. Aus Denkmalschutzgründen sind laut Garrecht „für die elektrische und thermische Energiegewinnung dachintegrierte Systeme entwickelt worden, die sich optisch nicht von den anderen Dachflächen der Gebäude unterscheiden“.

Bei den Wohngebäuden der Margarethenhöhe kamen in die Dachsteine integrierte Photovoltaik-Module zum Einsatz, bei der Speicherstadt der Einbau in Kupfer- und Schiefernachbildungen. Garrecht erläutert: „Um auch beim Rittergut Edelhof in Gröningen die baukulturellen Besonderheiten zu bewahren, werden PV-Module Teile der historischen Linkskremper.“ Das sind Tondachziegel mit tütenförmiger Auswölbung auf der linken Seite, die ab dem elften Jahrhundert auf Kirchendächern in Sachsen-Anhalt und Hessen eingedeckt wurden. Zudem werden die Dachflächen mit Wärmetauschern für die Gewinnung der Umweltwärme ausgestattet.

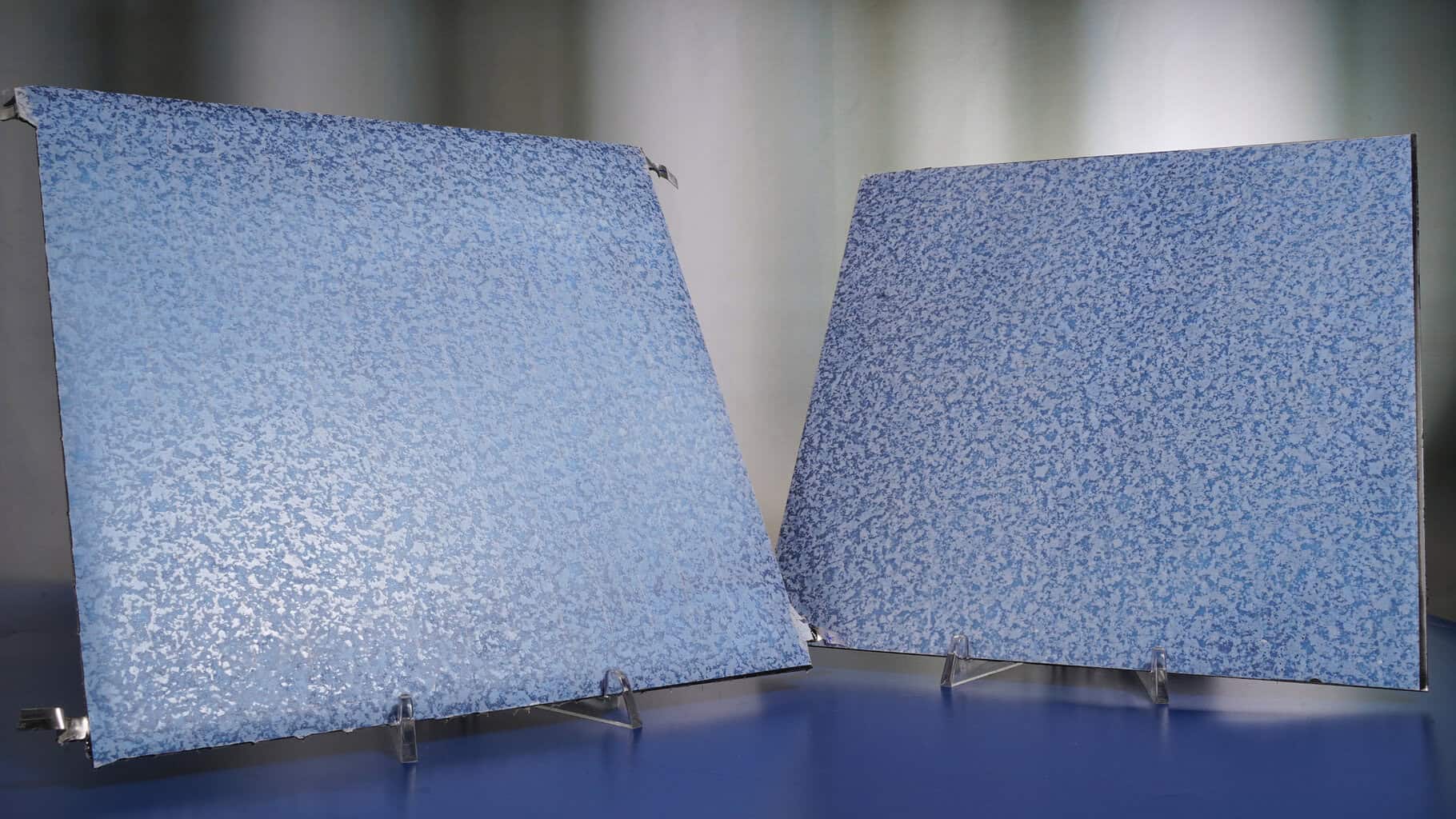

Aerogel-Lehmputz halbiert Wärmeverluste

Eine zweite Schlüsselkomponente beim Rittergut ist die Dämmung durch einen neuen Aerogel-Lehmputz mit Naturfasern. Garrecht sagt: „Dieser Hochleistungsdämmschutz reduziert den Wärmeverlust um etwa die Hälfte bei einer Dicke von nur drei bis vier Zentimetern.“ Die oft schon kleinen Innenräume würden nicht zu viel Volumen verlieren. (mb)