Wie kam das Projekt zustande und wie kamen die Projektpartner zusammen?

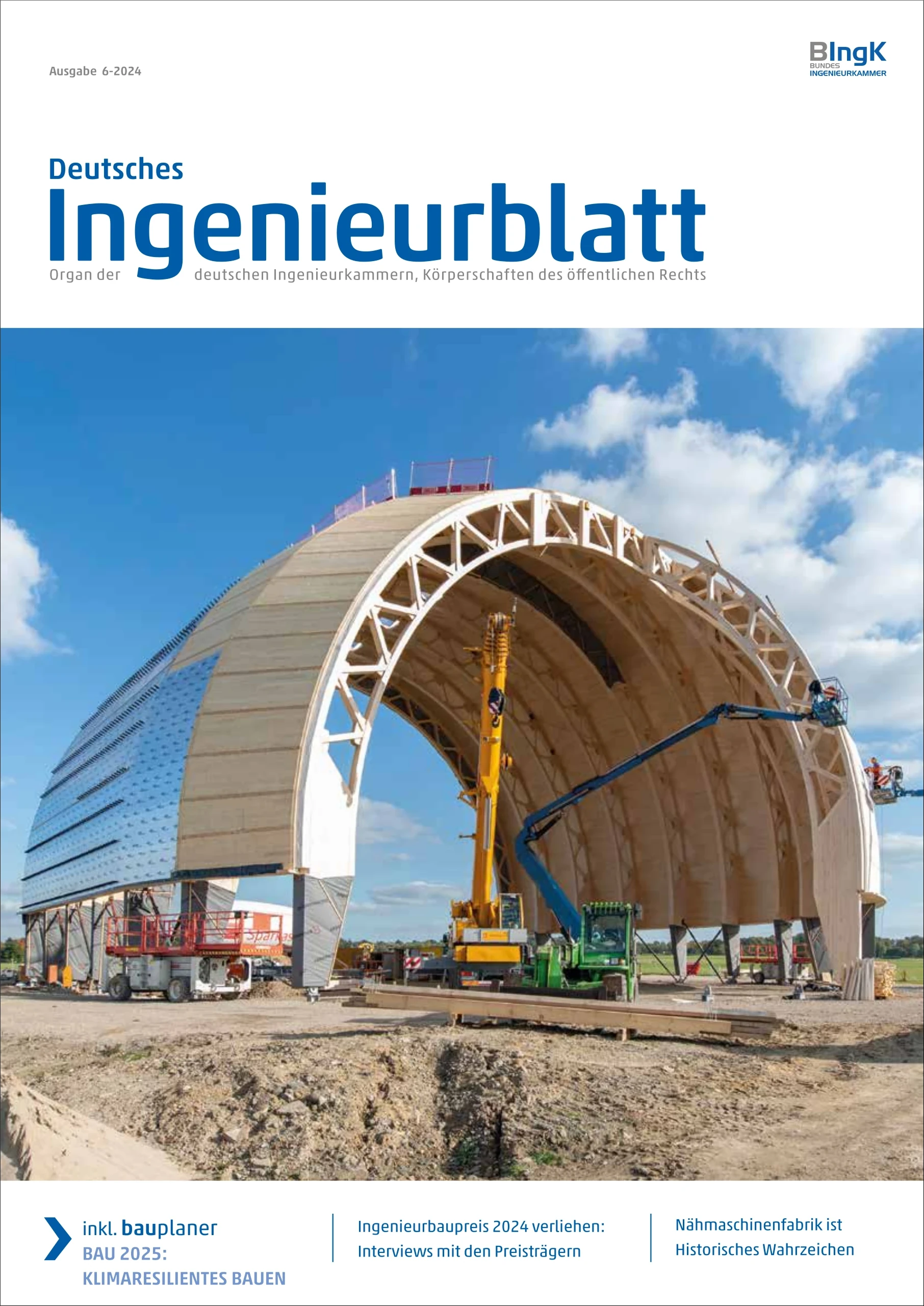

Das Holzkompetenzzentrum der Hochschule Trier (HKZ) unter der Leitung von Professor Dr. Wieland Becker war verantwortlich für einen Großversuch mit dem Prototyp eines Hallenträgers in enger Kooperation mit der Firma Cltech vor Ort auf deren Firmengelände. Wir waren dabei das federführende Ingenieurbüro bei diesem Projekt. Das HKZ befasst sich schon längere Zeit mit dem sogenannten Schwachholz und es hat bereits vor zwei oder drei Jahren Erfahrung beim Bau eines Carports gesammelt. Daher sollte im nächsten Schritt versucht und geprüft werden, dieses Schwachholz für eine größere Konstruktion einzusetzen, zum Beispiel für eine Produktionshalle. Ziel war es, zu zeigen, was man mit diesem „Abfallholz“ leisten kann: Welche Tragfunktionen oder welche anderen Leistungsmerkmale können wir in der Praxis tatsächlich mit diesem Baustoff erreichen?

Warum Schwachholz für eine Tragwerkkonstruktion?

Salopp gesagt, dieses Holz lag im Wald, sollte eigentlich Brennholz werden, wurde gesammelt und dann nur noch leicht bearbeitet, indem die Rinde entfernt wurde. Es wurde luftgetrocknet verwendet, also ohne eine technische Trocknung. Das HKZ hatte – auch aufgrund der jahrelangen Vorarbeit und Materialdaten – die Idee zu diesem Projekt und unser Büro wollte zeigen, dass diese Konstruktion auch für und in der Praxis funktioniert. Von Manchen wurde uns gesagt, das sei ja altes Holz und könne sich daher nicht im Konstruktiven bewähren. Die Optik der Hölzer – nicht gerade und unterschiedlich dick – ließ sie darauf schließen. Wir haben es dennoch versucht. Wir haben also das Eichen-Schwachholz, was zum Verbrennen bestimmt war, in der Konstruktion verwendet. Dadurch haben wir die CO2-Freisetzung der Holzverbrennung verhindert und zugleich einen Träger mit nur 4,2 Tonnen Gewicht realisiert – ein üblich konstruierter Träger hätte 8,7 Tonnen gewogen. Also haben wir auch den Materialeinsatz gut halbiert. Im Ergebnis konnten wir so eine deutlich nachhaltigere Konstruktion nachweisen, die zudem viel wirtschaftlicher ist durch den niedrigen Wert und die geringere Menge des eingesetzten Materials sowie die damit verbundene Reduzierung von Transportaufwand. Die viel günstigere Ökobilanz kommt als positiver Effekt noch hinzu.

Dieser Artikel ist exklusiv für Mitglieder der Ingenieurkammern zugänglich. Bitte melden Sie sich an, um den vollständigen Beitrag zu lesen.