Aktuelles

Weiterbildung: BIM im Ingenieur- und Infrastrukturbau – Modul 1 – Grundlagen

Neue Podcast-Folge Baustelle Bauwesen „Nachhaltig und digital Bauen“

Nemetschek präsentiert: BUILD THE FUTURE ALLPLAN Summit

Auf dieser Online-Veranstaltung am 23. und 24. April 2024 erhalten Sie von erfahrenen Branchenexperten Einblicke in die neuesten digitalen Trends, erleben Best-Practice-Beispiele aus realen Kundenprojekten und erhalten einen Überblick über Allplan 2024 sowie über die Zukunftsstrategie des Unternehmens. Die Vorträge werden in englischer Sprache mit KI-generierten deutschen Untertiteln gehalten.

Lösungen

Überraschender Fund: Historisches Modell des Palasts der Republik erstmals im Humboldt Forum

Bauingenieur (w/m/d) konstruktiver Ingenieurbau

Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit dem 01.01.2021 als Betreiberin einer der größten und vielfältigsten Infrastruktur für rund 13.000 Autobahnkilometer verantwortlich. Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Zur Unterstützung für unsere zahlreichen spannenden Aufgaben suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Bauingenieur (w/m/d) im konstruktiven Ingenieurbau. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns gemeinsam die Zukunft der Autobahn! Jetzt bewerben >>

Artikel

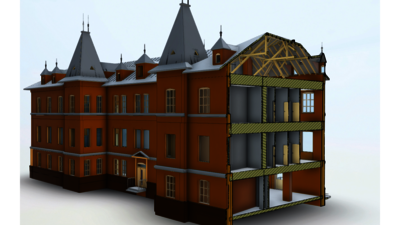

Building Information Modeling (BIM) im Bestand: Das Bestandsmodell im Fokus

Nachwuchspreis „Auf IT gebaut“: Das Bauingenieurwesen wird digital

Aktuelle Ausgabe

Building Information Modeling (BIM) im Bestand: Das Bestandsmodell im Fokus

Onlinezugang & Postzustellung

Als Kammermitglied erhalten Sie das Deutsche Ingenieurblatt kostenfrei im Rahmen Ihrer Kammermitgliedschaft digital (Infoservice & E-Paper-Zugang) direkt per E-Mail sowie die Printausgaben (derzeit 6 x im Jahr) per Postversand. Änderungen bzgl. der Zustellung (z. B. neue/andere E-Mail oder Postadresse) teilen Sie bitte direkt Ihrer Kammer mit, die die regelmäßige Datenpflege für alle Zustellungswege leistet. Bei Problemen wenden Sie sich an den Verlagsservice: info(at)rauh-medien.de.